Tagebuch

Bildkarte des Monats: Juli

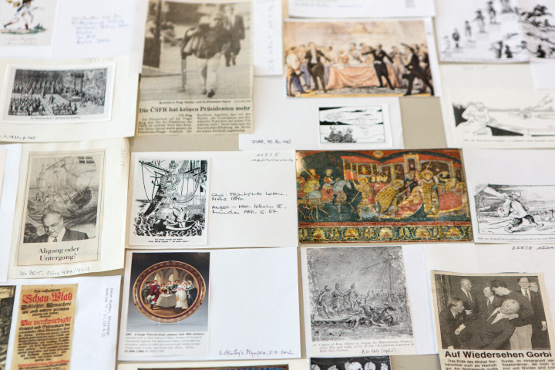

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

Die Morgenröte der Aufklärung

Bertel Thorvaldsens »Der Tag« als Allegorie des Lichts

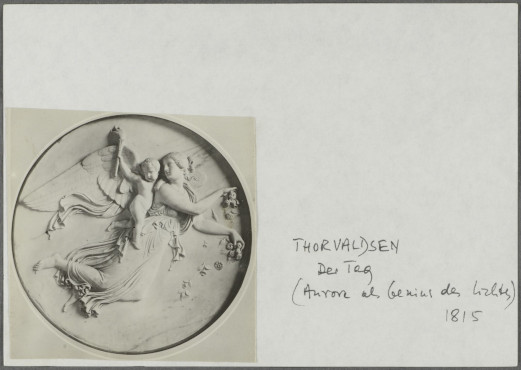

Der dänische Künstler Bertel Thorvaldsen ist einer der berühmtesten Bildhauer des Klassizismus. Seine Übersiedlung nach Rom im März 1797 und die dortige Begegnung mit der Antike und späteren italienischen Kunstepochen veränderten sein Werk ebenso wie das vieler seiner Kollegen. Beispielhaft dafür stehen die beiden Tondi Der Tag und Die Nacht, deren Gipsmodelle Thorvaldsen im Sommer 1815 anfertigte (vgl. Friedrich Noack: Ausführliche Zeittafel zum Deutschtum in Rom, Stuttgart 1927, S. 515). Mit der vorliegenden Bildkarte wurde Der Tag in den Bildindex zur Politischen Ikonographie aufgenommen und der Kategorie »Aufklärung« unter dem Begriff »Allegorien« (45/10) zugeordnet. Von den verschiedenen Versionen des Reliefs, die in der Werkstatt des Künstlers angefertigt wurden, zeigt diese Reproduktion die Marmorversion aus dem Thorvaldsens Museum in Kopenhagen. Die zugehörige Bildkarte beschriftete Martin Warnke mit »Der Tag / (Aurora als Genius des Lichtes)«. Der Tag wird demnach durch die Lichtgöttin Aurora personifiziert, auf deren Schultern gestützt ein geflügelter Knabe schwebt, der in seiner Rechten eine brennende Fackel erhoben hat. Verschiedenen Deutungen zufolge kann der Putto – und nicht Aurora, wie auf der Karte geschehen – als Personifikation des Morgensterns oder als Genius des Lichts identifiziert werden (vgl. Gerhard Bott (Hrsg.): Bertel Thorvaldsen. Skulpturen, Modelle, Bozetti, Handzeichnungen. Gemälde aus Thorvaldsens Sammlungen, Köln 1977, S. 230; Monika Blatscheck (Hrsg.): Das Thorvaldsen-Museum, Kopenhagen 1985, S. 88; Gerhard Bott et al. (Hrsg.): Künstlerleben in Rom. Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Der dänische Bildhauer und seine deutschen Freunde, Nürnberg 1991, S. 562).

Die dargestellte Frau wurde nach den Ausführungen bei Homer als »rosenfingrige« Aurora gestaltet (Illias 6, 175): Sie streut Rosenblüten über das östliche Firmament und gilt deshalb in der antiken Literatur als Personifikation der Morgenröte oder auch des Tageslichts. Als Attribute des hellen Tages schreibt Euripides ihr ein weißes Gesicht, weiße Flügel und weiße Pferde zu (Troades 848-849). Wie die Lichtgottheiten Helios oder Selene, deren Schwester sie ist, wird sie häufig in einem von Pferden gezogenen Wagen dargestellt. Thorvaldsen jedoch übernahm dieses Motiv der klassischen, auch in Karl Philipp Moritzs Götterlehre von 1791 überlieferten Ikonografie nicht. Er galt als »unintellektuell« (Bjarne Jørnæs: Der Kontur in Thorvaldsens Kunst, in: Bott et al. 1991, S. 67-74, S. 69) und ließ sich eher von Bildern als von der Lektüre kunsttheoretischer Schriften leiten.

Im Gegensatz zum Tondo Die Nacht, bei dem die Kreidezeichnung Die Nacht mit ihren Kindern Schlaf und Tod von 1795 seines Künstlerkollegen Asmus Jakob Carstens die Anregung dazu gegeben haben könnte, eine moderne Version dieser Allegorie zu schaffen, gibt es kein vergleichbares zeitgenössisches Beispiel für die Darstellung des Tages. Stattdessen hat sich Thorvaldsen am Deckenfresko Guido Renis im Palazzo Pallavicini Rospigliosi in Rom orientiert, das von Kardinal Scipione Borghese 1612 in Auftrag gegeben worden war (vgl. Bott 1977, S. 230). Hier schwebt Aurora dem im Sonnenwagen sitzenden und von jungen Frauen begleiteten Apoll voraus und streut Rosen auf die unter ihr sich im Sonnenaufgang rötende Landschaft. Mit etwas Abstand folgt ihr der geflügelte Knabe mit der brennenden Fackel. Thorvaldsen hat Aurora und den personifizierten Morgenstern aus der Gesamtkomposition herausgelöst. Auf den ersten Blick ähneln sich die Figuren bei Reni und Thorvaldsen stark, doch unterscheiden sie sich bei genauerer Betrachtung in vielen Details; so ist etwa die Haltung der Aurora im Relief weniger dynamisch und zugunsten eines ruhigeren Habitus zurückgenommen. Darüber hinaus bilden der Junge und die Göttin eine stärkere Einheit, die durch ihre körperliche Nähe von inniger Verbundenheit zeugt, ja, es scheint, als seien sie Mutter und Kind. Dies ließe sich durch eine Stelle bei Hesiod bestätigen, in der Auroras Sohn Phaethon als Verkörperung des Morgen- und Abendsterns beschrieben wird (Theogonia 986-987). Aber nicht nur der Bildinhalt, sondern auch die Gestaltungsweise des Reliefs erinnern an die Antike. Die Art, in der sich das Gewand um den Körper der Göttin schmiegt, gleicht der des »Reichen Stils« aus dem späten 5. Jahrhundert vor Christus. Ansonsten bildet das Gewand zahlreiche Falten, mit denen die weibliche Gestalt umspielt wird. Dass Aurora einen ärmellosen Peplos trägt, den man an dem unter der Brust gegürteten Überschlag erkennen kann, lässt sich wiederum mit Homer in Verbindung bringen, bei dem das Gewand als gelber Peplos beschrieben wird (Illias 8, 1).

Als Thorvaldsen nach Rom fuhr, befand sich Immanuel Kants Schrift Zum ewigen Frieden in seiner Reisetasche. Diese überreichte er dem Kunsttheoretiker Carl Ludwig Fernow in der Ewigen Stadt, womit sich für Thorvaldsen die Türen in dessen Kreise öffneten. Fernow hielt Vorlesungen zur künstlerischen Autonomie, in denen er unter anderem Kants Theorien aufgriff, und verbreitete so das aufklärerische Gedankengut unter den zumeist deutschen Künstlern (vgl. Bott et al. 1991, S. 280 u. S. 379; Ulf Dingerdissen et al. (Hrsg.): Fonti d’ispirazione. Biblioteche degli artisti tedeschi a Roma 1795-1915, Rom 2020, S. 13). Kunst sollte sich entgegen der im Barock vorherrschenden Vieldeutigkeit und dem Sinnlich-Entrücktem auf die Prinzipien der Vernunft stützen (vgl. Bott et al. 1991, S. 383). Der von Winckelmann geprägte Ausdruck der »edlen Einfalt und stillen Größe« wurde dabei zur Doktrin. Eine lineare, konturbetonende Kunst sowie die Nachahmung der Antike sollten zu idealer Wahrheit führen und das »Schöne« und »Vollkommene« hervorbringen (vgl. Johann Joachim Winckelmann: Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst, Dresden u. Leipzig, 2. Aufl. 1756, S. 1-44). Beeinflusst von den Zeichenstilen Carstens’ und John Flaxmans übersetzte Thorvaldsen deren Linearität in seine dreidimensionale Reliefkunst.

Als Göttin, die das Licht, also die »Erleuchtung«, über die Welt bringt, wurde Aurora zu einem wichtigen Motiv der Aufklärung, sodass sie im Bildindex zur Politischen Ikonographie sogar eine eigene Unterkategorie erhielt. Dass Warnke sie hier jedoch unter der Kategorie »Allegorien« einrückte, liegt vermutlich daran, dass die Frau auf dem Relief nicht Aurora selbst verkörpert, sondern lediglich ihre Attribute trägt. Ein weiteres Motiv der Aufklärung ist die erhobene Fackel, die in Revolutionsbildern immer wieder eine erhebliche Rolle spielt. Die Bedeutung des Genius, ursprünglich im antiken Rom als Schutzgottheit oder auch als »vergöttlichte/s Persönlichkeit/Konzept mit Sitz in der Stirn« aufgefasst (Der Neue Pauly, Bd. 4, Stuttgart 1998, Sp. 915), wandelte sich in der Neuzeit zum heutigen Verständnis als Genie, also zu einer Person mit besonderen intellektuellen Fähigkeiten. Entsprechend wird dieser Knabe bei Thorvaldsen als geistiger Begleiter der Aurora dargestellt. Die verschiedenen Tageszeitenzyklen, beispielsweise von Guido Reni, Annibale Carracci, Joachim Sandrart oder Philipp Otto Runge, zeigen, dass deren Darstellungen besonders seit dem Barock beliebte Allegorien waren. Thorvaldsen fügt diesem Motiv in seinen Tondi eine neue Modernität hinzu, die von der Kunst Carstens’ vorgeprägt wurde. Das Thema, frühneuzeitlich zumeist in komplexen allegorischen Bildprogrammen verwendet, wurde auf diese Weise für private bürgerliche Dekorationen umgearbeitet. Die Tageszeiten, hier auf den Tag und die Nacht reduziert, sind dabei für jeden leicht verständlich. Ob Thorvaldsen tatsächlich aufklärerische Ansichten vermitteln wollte, kann hingegen nicht abschließend geklärt werden. Sein Œuvre zeugt von einer eher unpolitischen Kunst. Jedoch ist nicht zu vergessen, dass der Bildhauer von einem Kreis autonomer, progressiv gesonnener Künstler umgeben war und als Agnostiker selbst über einen gewissen aufgeklärten Geist verfügt haben muss.

Sanna Urban

Bilder als Akteure des Politischen II / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: Juni

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

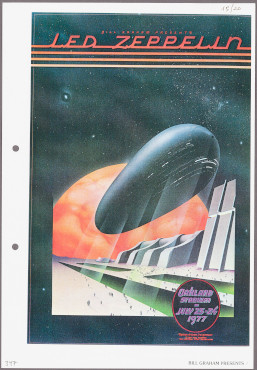

Das Ornament der Masse Bill Grahams Konzertgrafiken und die Agitation der Bilder Gewiss ließe sich mit den wenigen einschlägigen Dokumenten im Bildindex zur Politischen Ikonographie keine kohärente Geschichte des Konzertplakats illustrieren. In einem der Archivschuber des Sonderbestands…

Bilder als Akteure des Politischen II / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: Mai

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

»Auf die Franzosen schieße ich nicht …« Max Beckmann erklärt dem Krieg den Krieg Es gibt Zeiten der Ohnmacht, der Sorgen und Ängste, in denen die wissenschaftliche (oder die künstlerische) Arbeit in Gefahr gerät, sich selbst als sinn- und zwecklos zu erfahren. Als im Juli 1914 mitten…

Bilder als Akteure des Politischen II / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: April

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

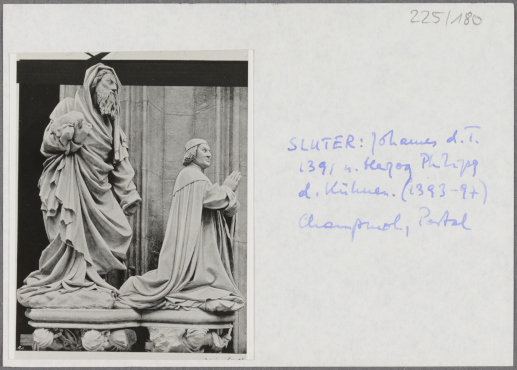

Askese und Repräsentation Die Stifterfigur Herzog Philipp des Kühnen in der Kartause von Champmol Einen der großen thematischen Schwerpunkte im Bildindex zur Politischen Ikonographie bildet die Kategorie der Herrscherbildnisse. Seit jeher war und ist die weltliche mit der geistlichen Macht eng…

Bilder als Akteure des Politischen II / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: März

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

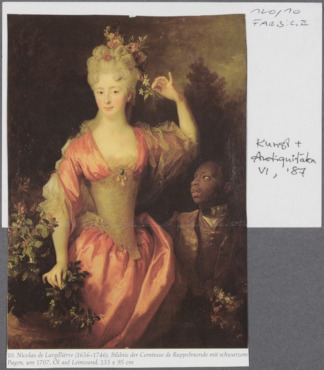

»Weiße« Dame, »schwarzer« Diener Ein Bildnistyp zwischen Affirmation und Kritik Was der französische Dichter François Gacon im 18. Jahrhundert über einen Stich nach Hyacinthe Rigauds Bildnis einer »weißen« Adeligen mit ihrem »schwarzen« Diener schrieb (»Ihr weißer Teint vermag die…

Bilder als Akteure des Politischen II / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: Februar

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

Palimpsest der Indizierung Von Henri van de Waal zu Martin Warnke Diese Bildkarte wirkt auf den ersten Blick wie jede andere Karte des Bildindex zur Politischen Ikonographie. Sie verweist auf ein bestimmtes Kunstwerk, auf einen um 1560 entstandenen Kupferstich von Philips Galle nach einer Zeichnung…

Bilder als Akteure des Politischen II / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: Januar

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

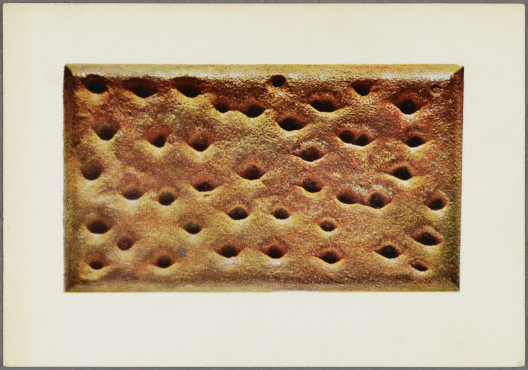

Brot und Bild Claes Oldenburgs »Crispbread« und das Politische des Bildes Brotlos ist die Kunst bestimmt nicht. Im Bildindex zur Politischen Ikonographie erinnert daran unter anderem eine Postkarte. Vor neutralem Hintergrund zeigt sie ein Rechteck, dessen Grundfläche über die angeschrägten…

Bilder als Akteure des Politischen II / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: Dezember

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

Die unpolitische Karte Bildorganisation nach dem »Gesetz der guten Nachbarschaft« Eine der interessantesten, da heterogensten Rubriken des Bildindex zur Politischen Ikonographie ist zweifelsohne diejenige, die den wenig spezifischen Oberbegriff »Motive« (300) trägt. Unter einer Reihe von…

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: November

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

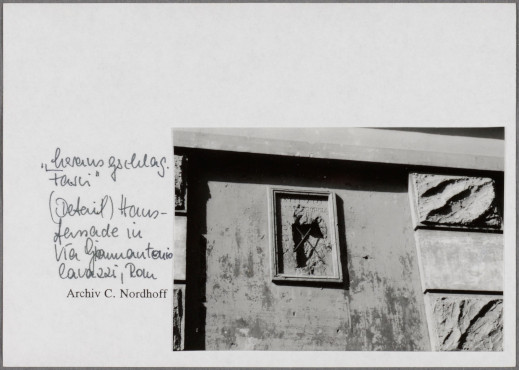

Are symbols innocent? Zeitzeugnisse des italienischen Faschismus in Rom Eine ungewöhnliche Bildkarte, denn zu sehen ist die Existenz der Nichtexistenz. Das klingt zuerst einmal verwirrend, aber so kompliziert ist es gar nicht. Zu sehen nämlich ist der Ausschnitt einer Hausfassade im römischen…

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Vortrag anlässlich des 92. Todestages von Aby Warburg: Charlotte Klonk, Berlin

In der Echokammer der Bilder. Der 6. Januar 2021 und die Krise der Demokratie

Charlotte Klonk, Professorin für Kunst und neue Medien am Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin, hielt am 28. Oktober auf Einladung der Aby-Warburg-Stiftung den Vortrag anlässlich des diesjährigen 92. Todestages von Aby Warburg (13.6.1866-26.10.1929): »In…

Aby Warburg / Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: Oktober

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

»Es fehlt an Geld. Nun gut so schaff’ es denn!« Ökonomische Aspekte der politischen Ikonografie in Dornburger Notgeldscheinen »Früh wenn Tal, Gebirg und Garten / Nebelschleiern sich enthüllen, / Und dem sehnlichsten Erwarten / Blumenkelche bunt sich füllen«, so beginnt Johann Wolfgang von…

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: September

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

Der abstrakte Tod Robert Motherwell malt gegen die Diktatur General Francos Breite schwarze Farbbahnen strukturieren ein Leinwandgemälde über hellem Bildgrund, eine abstrakte Chiffre ist auszumachen, die wie ein überdimensionierter und dennoch unlesbarer Buchstabe ihre rätselhafte Botschaft ins…

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: August

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

Hand und Auge El Lissitzkys »Der Konstrukteur« und der Kunstanspruch der Fotografie In der Fotomontage Der Konstrukteur von 1924 verband El Lissitzky ein Selbstbildnis mit der Aufnahme seiner Hand. Demonstrativ einen Zirkel haltend und mit weiteren bildlichen Hinweisen auf das Ingenieurs- und…

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: Juli

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

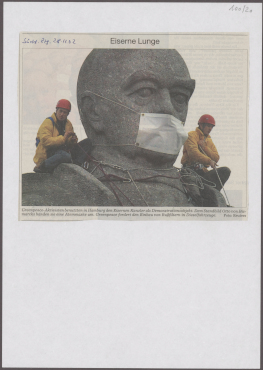

Bismarck atmet Über die Lebendigkeit politischer Bilder Im Gegensatz zur metaphorischen Bedeutung des auf Bernhard von Chartres zurückgehenden Spruches knien die Greenpeace-Aktivisten im wahrsten Sinne des Wortes wie »Zwerge auf den Schultern eines Riesen«. Doch sie dürften den ehemaligen…

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: Juni

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

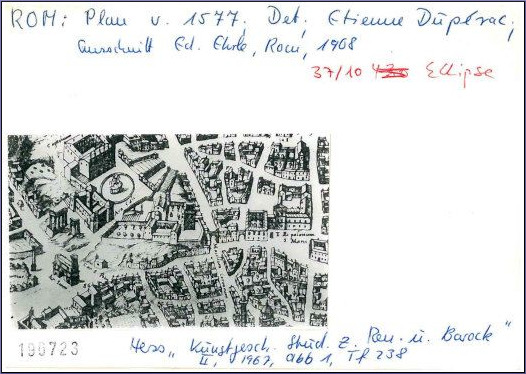

Der politische Gehalt der Ellipse Von Aby Warburg zu Martin Warnke Das Herzstück im ehemaligen Gebäude der K.B.W. von 1925/1926 ist der elliptische Lesesaal. Johannes Keplers Publikation der elliptischen Planetenlaufbahnen 1609 galt Warburg als neuzeitliche »Markscheide der Kulturepochen«…

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: Mai

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

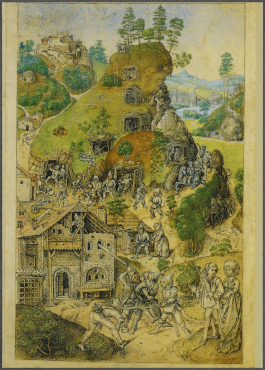

Die Zeche als moderner Bergfried Bergwerksdarstellungen vom Wolfegger Hausbuch bis zu Johann Josef Leyendecker Ein gut funktionierendes Bergwerk war seit jeher eine der Voraussetzungen für viele prosperierende Städte und so manches Königtum. Wertvolle Erze und Edelsteine konnten abgebaut,…

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: April

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

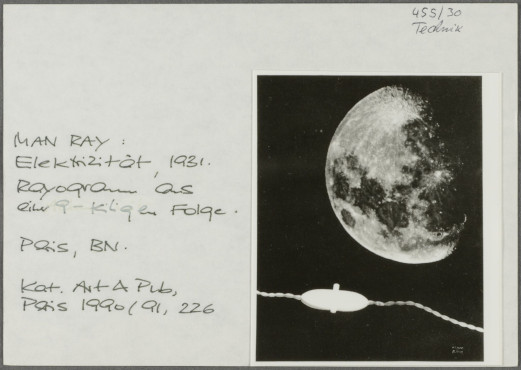

Der Mond über dem Denkraum Man Rays »Électricité« als Metapher einer Metapher Im Bildindex zur Politischen Ikonographie finden sich Karten, deren politische Bedeutung auf den ersten, und ja, auch auf den zweiten Blick schlechterdings nicht einsehbar ist. Welchen Nutzen für eine solche…

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: März

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

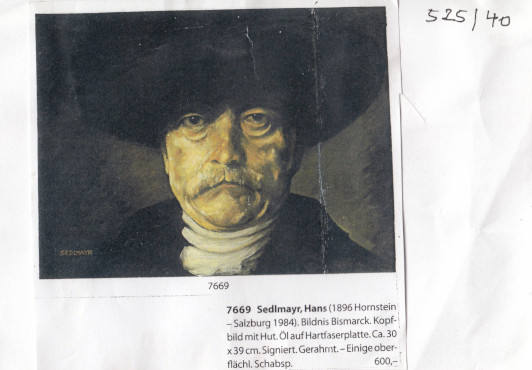

Sedlmayrs »Palimpsest« Das Schichtenmodell eines »großdeutschen« Kunsthistorikers Dario Gamboni gewidmet Ein älterer Mann mit üppigem Schnurrbart und Hut blickt uns entgegen. Die dunklen Töne des Gemäldes werden durch sein helles Inkarnat und die pastoseren, weißen Pinselstriche im…

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: Februar

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

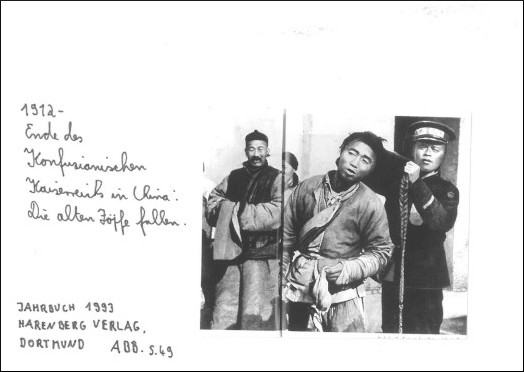

Vom politischen Pathos zum antiken Mythos Über Leerstellen im »Bildindex zur politischen Ikonographie« In der Rubrik »Revolution« des Bildindex zur Politischen Ikonographie stößt man zwischen den Registerblättern des kleinteilig gegliederten Systems aus Ober- und Unterkategorien auf eine…

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Bildkarte des Monats: Januar

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

Der Kunsthistoriker als (medialer) Augenzeuge Martin Warnke fotografiert die Fernsehbilder vom Sturz des Saddam-Hussein-Monuments in Bagdad Am Nachmittag des 9. April 2003 saß der Hamburger Kunsthistoriker Martin Warnke vor dem Fernseher seines Arbeitszimmers und schaute gebannt einen Live-Bericht…

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie

Stellenausschreibung am Warburg-Haus: Wissenschaftliche Mitarbeit im Projekt Digitalisierung, Erfassung und Online-Publikation des Bildindex zur Politischen Ikonographie

Bewerbungsschluss 31.03.2020

Die Universität Hamburg ist als Exzellenzuniversität eine der forschungsstärksten Universitäten Deutschlands. Mit ihrem Konzept der „Flagship University“ in der Metropolregion Hamburg pflegt sie innovative und kooperative Verbindungen zu wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen…

Politische Ikonographie

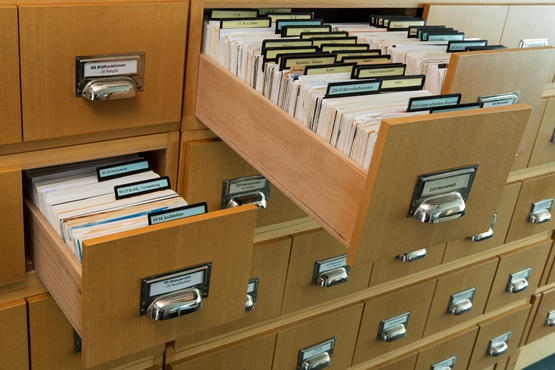

DFG fördert Kooperationsprojekt: »Bildindex zur Politischen Ikonographie« wird digital

Kooperationsprojekt von Warburg-Haus Hamburg, Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg & Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena

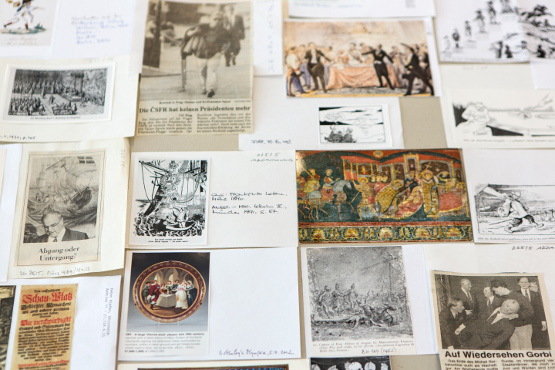

Bilder haben Macht – nicht zuletzt in der Politik. Der »Bildindex zur Politischen Ikonographie« im Warburg-Haus in Hamburg umfasst mehr als 200.000 Bilder aus den Bereichen Politik und Sozialgeschichte. Ein Kooperationsprojekt zur Digitalisierung dieses Bestandes fördert die Deutsche…

Politische Ikonographie

Führung mit Prof. Martin Warnke und Benjamin Fellmann: Das Warburg-Haus und der Bildindex zur Politischen Ikonographie

In Kooperation mit dem Denkmalverein Hamburg

Am Samstag, den 26. Januar führten Martin Warnke, ehemaliger Leiter des Warburg-Hauses, Herausgeber von Aby Warburgs „Bilderatlas Mnemosyne“ und Benjamin Fellmann, wissenschaftlicher Koordinator des Warburg-Haus, die Besucher durch das Warburg-Haus, seine Bibliotheken und Archive und…

Aby Warburg / Die Künste im technischen Zeitalter / Politische Ikonographie / Universitätsjubiläum 2019

Ablagemoral und Textproduktion

Seminare zu Gast in Archiven

Am 22. November waren Studierende der beiden um historische Methoden kreisenden Seminare “Politische Ikonographie, politische Ikonologie” und “Vom Fremdwerden der Begriffe” der Leuphana Universität Lüneburg zu Gast im Warburg-Haus. Neben Geschichte und Geschick des Hauses und der…

Politische Ikonographie / William Heckscher

Ikonographie und Ikonologie heute – Ansätze, Methoden, Perspektiven

Workshop am am 16. und 17. Juni 2016

Der zweitägige Workshop anlässlich des 150. Geburtstages Aby Warburgs brachte Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen zur Diskussion zusammen – hier eine grobe Skizze zu den Fragestellungen und Themen: Weiterentwicklung der Ikonografie und Ikonologie Erwin Panofskys Ansatz der…

150. Geburtstag Aby Warburgs / Politische Ikonographie

Affekt und Bild

Ein Seminar der Leuphana-Universität Lüneburg zu Gast

Studierende der Leuphana Universität Lüneburg waren mit Martin Warnke, Professor für digitale Medien und Kulturinformatik, im Rahmen des Seminars „Methoden der digitalen Bildwissenschaft“ zu Gast im Warburg-Haus. Bei einer Tour durch das Haus lernten die Studierenden das Konzept der…

Politische Ikonographie / Warburg-Professur