Tagebuch

Bildkarte des Monats: Juli

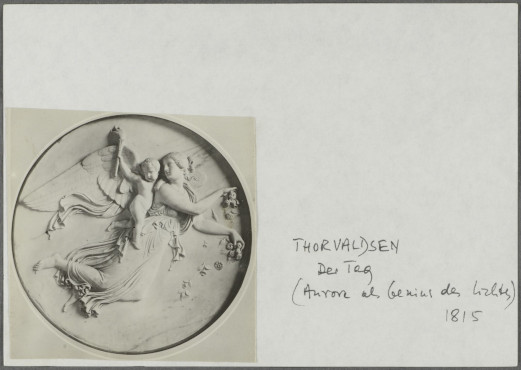

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

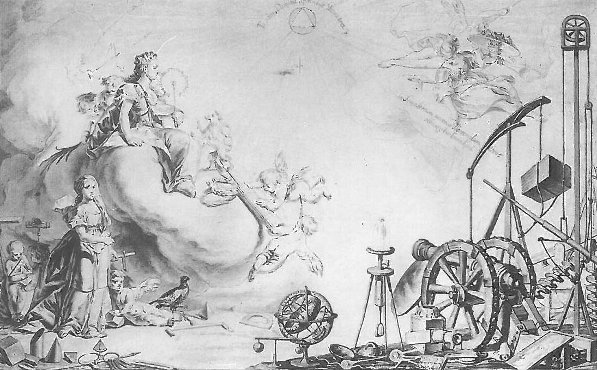

Die Morgenröte der Aufklärung

Bertel Thorvaldsens »Der Tag« als Allegorie des Lichts

Der dänische Künstler Bertel Thorvaldsen ist einer der berühmtesten Bildhauer des Klassizismus. Seine Übersiedlung nach Rom im März 1797 und die dortige Begegnung mit der Antike und späteren italienischen Kunstepochen veränderten sein Werk ebenso wie das vieler seiner Kollegen. Beispielhaft dafür stehen die beiden Tondi Der Tag und Die Nacht, deren Gipsmodelle Thorvaldsen im Sommer 1815 anfertigte (vgl. Friedrich Noack: Ausführliche Zeittafel zum Deutschtum in Rom, Stuttgart 1927, S. 515). Mit der vorliegenden Bildkarte wurde Der Tag in den Bildindex zur Politischen Ikonographie aufgenommen und der Kategorie »Aufklärung« unter dem Begriff »Allegorien« (45/10) zugeordnet. Von den verschiedenen Versionen des Reliefs, die in der Werkstatt des Künstlers angefertigt wurden, zeigt diese Reproduktion die Marmorversion aus dem Thorvaldsens Museum in Kopenhagen. Die zugehörige Bildkarte beschriftete Martin Warnke mit »Der Tag / (Aurora als Genius des Lichtes)«. Der Tag wird demnach durch die Lichtgöttin Aurora personifiziert, auf deren Schultern gestützt ein geflügelter Knabe schwebt, der in seiner Rechten eine brennende Fackel erhoben hat. Verschiedenen Deutungen zufolge kann der Putto – und nicht Aurora, wie auf der Karte geschehen – als Personifikation des Morgensterns oder als Genius des Lichts identifiziert werden (vgl. Gerhard Bott (Hrsg.): Bertel Thorvaldsen. Skulpturen, Modelle, Bozetti, Handzeichnungen. Gemälde aus Thorvaldsens Sammlungen, Köln 1977, S. 230; Monika Blatscheck (Hrsg.): Das Thorvaldsen-Museum, Kopenhagen 1985, S. 88; Gerhard Bott et al. (Hrsg.): Künstlerleben in Rom. Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Der dänische Bildhauer und seine deutschen Freunde, Nürnberg 1991, S. 562).

Die dargestellte Frau wurde nach den Ausführungen bei Homer als »rosenfingrige« Aurora gestaltet (Illias 6, 175): Sie streut Rosenblüten über das östliche Firmament und gilt deshalb in der antiken Literatur als Personifikation der Morgenröte oder auch des Tageslichts. Als Attribute des hellen Tages schreibt Euripides ihr ein weißes Gesicht, weiße Flügel und weiße Pferde zu (Troades 848-849). Wie die Lichtgottheiten Helios oder Selene, deren Schwester sie ist, wird sie häufig in einem von Pferden gezogenen Wagen dargestellt. Thorvaldsen jedoch übernahm dieses Motiv der klassischen, auch in Karl Philipp Moritzs Götterlehre von 1791 überlieferten Ikonografie nicht. Er galt als »unintellektuell« (Bjarne Jørnæs: Der Kontur in Thorvaldsens Kunst, in: Bott et al. 1991, S. 67-74, S. 69) und ließ sich eher von Bildern als von der Lektüre kunsttheoretischer Schriften leiten.

Im Gegensatz zum Tondo Die Nacht, bei dem die Kreidezeichnung Die Nacht mit ihren Kindern Schlaf und Tod von 1795 seines Künstlerkollegen Asmus Jakob Carstens die Anregung dazu gegeben haben könnte, eine moderne Version dieser Allegorie zu schaffen, gibt es kein vergleichbares zeitgenössisches Beispiel für die Darstellung des Tages. Stattdessen hat sich Thorvaldsen am Deckenfresko Guido Renis im Palazzo Pallavicini Rospigliosi in Rom orientiert, das von Kardinal Scipione Borghese 1612 in Auftrag gegeben worden war (vgl. Bott 1977, S. 230). Hier schwebt Aurora dem im Sonnenwagen sitzenden und von jungen Frauen begleiteten Apoll voraus und streut Rosen auf die unter ihr sich im Sonnenaufgang rötende Landschaft. Mit etwas Abstand folgt ihr der geflügelte Knabe mit der brennenden Fackel. Thorvaldsen hat Aurora und den personifizierten Morgenstern aus der Gesamtkomposition herausgelöst. Auf den ersten Blick ähneln sich die Figuren bei Reni und Thorvaldsen stark, doch unterscheiden sie sich bei genauerer Betrachtung in vielen Details; so ist etwa die Haltung der Aurora im Relief weniger dynamisch und zugunsten eines ruhigeren Habitus zurückgenommen. Darüber hinaus bilden der Junge und die Göttin eine stärkere Einheit, die durch ihre körperliche Nähe von inniger Verbundenheit zeugt, ja, es scheint, als seien sie Mutter und Kind. Dies ließe sich durch eine Stelle bei Hesiod bestätigen, in der Auroras Sohn Phaethon als Verkörperung des Morgen- und Abendsterns beschrieben wird (Theogonia 986-987). Aber nicht nur der Bildinhalt, sondern auch die Gestaltungsweise des Reliefs erinnern an die Antike. Die Art, in der sich das Gewand um den Körper der Göttin schmiegt, gleicht der des »Reichen Stils« aus dem späten 5. Jahrhundert vor Christus. Ansonsten bildet das Gewand zahlreiche Falten, mit denen die weibliche Gestalt umspielt wird. Dass Aurora einen ärmellosen Peplos trägt, den man an dem unter der Brust gegürteten Überschlag erkennen kann, lässt sich wiederum mit Homer in Verbindung bringen, bei dem das Gewand als gelber Peplos beschrieben wird (Illias 8, 1).

Als Thorvaldsen nach Rom fuhr, befand sich Immanuel Kants Schrift Zum ewigen Frieden in seiner Reisetasche. Diese überreichte er dem Kunsttheoretiker Carl Ludwig Fernow in der Ewigen Stadt, womit sich für Thorvaldsen die Türen in dessen Kreise öffneten. Fernow hielt Vorlesungen zur künstlerischen Autonomie, in denen er unter anderem Kants Theorien aufgriff, und verbreitete so das aufklärerische Gedankengut unter den zumeist deutschen Künstlern (vgl. Bott et al. 1991, S. 280 u. S. 379; Ulf Dingerdissen et al. (Hrsg.): Fonti d’ispirazione. Biblioteche degli artisti tedeschi a Roma 1795-1915, Rom 2020, S. 13). Kunst sollte sich entgegen der im Barock vorherrschenden Vieldeutigkeit und dem Sinnlich-Entrücktem auf die Prinzipien der Vernunft stützen (vgl. Bott et al. 1991, S. 383). Der von Winckelmann geprägte Ausdruck der »edlen Einfalt und stillen Größe« wurde dabei zur Doktrin. Eine lineare, konturbetonende Kunst sowie die Nachahmung der Antike sollten zu idealer Wahrheit führen und das »Schöne« und »Vollkommene« hervorbringen (vgl. Johann Joachim Winckelmann: Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst, Dresden u. Leipzig, 2. Aufl. 1756, S. 1-44). Beeinflusst von den Zeichenstilen Carstens’ und John Flaxmans übersetzte Thorvaldsen deren Linearität in seine dreidimensionale Reliefkunst.

Als Göttin, die das Licht, also die »Erleuchtung«, über die Welt bringt, wurde Aurora zu einem wichtigen Motiv der Aufklärung, sodass sie im Bildindex zur Politischen Ikonographie sogar eine eigene Unterkategorie erhielt. Dass Warnke sie hier jedoch unter der Kategorie »Allegorien« einrückte, liegt vermutlich daran, dass die Frau auf dem Relief nicht Aurora selbst verkörpert, sondern lediglich ihre Attribute trägt. Ein weiteres Motiv der Aufklärung ist die erhobene Fackel, die in Revolutionsbildern immer wieder eine erhebliche Rolle spielt. Die Bedeutung des Genius, ursprünglich im antiken Rom als Schutzgottheit oder auch als »vergöttlichte/s Persönlichkeit/Konzept mit Sitz in der Stirn« aufgefasst (Der Neue Pauly, Bd. 4, Stuttgart 1998, Sp. 915), wandelte sich in der Neuzeit zum heutigen Verständnis als Genie, also zu einer Person mit besonderen intellektuellen Fähigkeiten. Entsprechend wird dieser Knabe bei Thorvaldsen als geistiger Begleiter der Aurora dargestellt. Die verschiedenen Tageszeitenzyklen, beispielsweise von Guido Reni, Annibale Carracci, Joachim Sandrart oder Philipp Otto Runge, zeigen, dass deren Darstellungen besonders seit dem Barock beliebte Allegorien waren. Thorvaldsen fügt diesem Motiv in seinen Tondi eine neue Modernität hinzu, die von der Kunst Carstens’ vorgeprägt wurde. Das Thema, frühneuzeitlich zumeist in komplexen allegorischen Bildprogrammen verwendet, wurde auf diese Weise für private bürgerliche Dekorationen umgearbeitet. Die Tageszeiten, hier auf den Tag und die Nacht reduziert, sind dabei für jeden leicht verständlich. Ob Thorvaldsen tatsächlich aufklärerische Ansichten vermitteln wollte, kann hingegen nicht abschließend geklärt werden. Sein Œuvre zeugt von einer eher unpolitischen Kunst. Jedoch ist nicht zu vergessen, dass der Bildhauer von einem Kreis autonomer, progressiv gesonnener Künstler umgeben war und als Agnostiker selbst über einen gewissen aufgeklärten Geist verfügt haben muss.

Sanna Urban

Bilder als Akteure des Politischen II / Politische Ikonographie

Diskussion mit Ursula Frohne zum Vortrag anlässlich des 91. Todestages von Aby Warburg: »Bilderströme. Vernetzte Bildordnungen im Zeitalter des digitalen Apriori«

Videokonferenz mit Ursula Frohne zum Online-Vortrag

Ursula Frohne, Münster, hielt auf Einladung der Aby-Warburg-Stiftung im Rahmen der Vortragsreihe zum Schwerpunktthema »Die Künste im technischen Zeitalter II« den Vortrag anlässlich des diesjährigen 91. Todestages von Aby Warburg: »Bilderströme. Vernetzte Bildordnungen im Zeitalter des…

Aby Warburg / Die Künste im technischen Zeitalter II / Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg

Online: Vortrag von Ursula Frohne anlässlich des 91. Todestages von Aby Warburg

Bilderströme. Vernetzte Bildordnungen im Zeitalter des digitalen Apriori

Coronabedingt wird der Vortrag dieses Jahr online zur Verfügung gestellt. Ursula Frohne, Münster, hält auf Einladung der Aby-Warburg-Stiftung im Rahmen der Vortragsreihe zum Schwerpunktthema »Die Künste im technischen Zeitalter II« den Vortrag anlässlich des diesjährigen 91. Todestages von…

Aby Warburg / Die Künste im technischen Zeitalter II / Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg / Publikationen

Verleihung der Martin Warnke-Medaille an Victor I. Stoichita verschoben in 2021

Festvortrag von Victor I. Stoichita, Wissenschaftspreisträger 2020: Text-Bild-Textur. Zu den »Spinnerinnen« von Diego Velázquez

Die Verleihung der Martin Warnke-Medaille und der Festvortrag des Preisträgers werden Corona-bedingt auf 2021 verschoben. Victor I. Stoichita ist sechster Träger der Martin Warnke-Medaille und des Wissenschaftspreises der Aby-Warburg-Stiftung 2020. Zur Erinnerung an Martin Warnke waren die…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Martin Warnke-Medaille / Wissenschaftspreis

Online: Vortrag von Dominik Hünniger, Hamburg

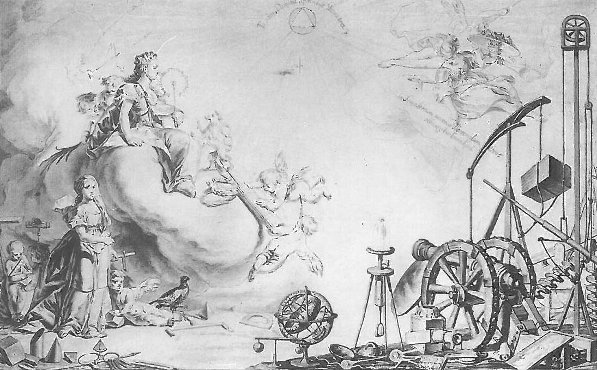

»Abgerichtete Künstler«. Produktivkräfte und Bildtechniken der Naturgeschichte um 1800

Im Rahmen der Vortragsreihe zum Schwerpunktthema »Die Künste im technischen Zeitalter II« spricht Dominik Hünniger zu Aufzeichnungs- und Produktionstechniken in der Wissenschaftsgeschichte und nimmt dafür naturgeschichtliche Insektenbücher um 1800 in den Blick. Dominik Hünniger ist…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Online: Philosophie der Kultur. Vorlesung von Birgit Recki, Abschluss

Teil 10 der Online-Vorlesung aus dem Lesesaal des Warburg-Hauses

Der Mensch: das animal symbolicum – der Mensch: das werkzeuggeschaffene Wesen. Zum Abschluss der Online-Vorlesung widmet sich deren letzter Teil zwei der großen systematischen Philosophien des 20. Jahrhunderts: den Kulturtheorien von Ernst Cassirer und Hans Blumenberg. Ein besonderes…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Online: Vortrag von Alexander Meier-Dörzenbach, Hamburg

»Wandel und Wechsel liebt, wer lebt«: Kunst und Technik in der Oper

Im Rahmen der Reihe zum Schwerpunktthema 2020 »Die Künste im technischen Zeitalter II« hält der Operndramaturg und Kunsthistoriker Alexander Meier-Dörzenbach den dritten Vortrag, zur Technikgeschichte der Oper: »Wandel und Wechsel liebt, wer lebt«: Kunst und Technik in der Oper. Rund um die…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Diskussion mit Frank Schmitz zum online-Vortrag »U-Bahnarchitektur der Nachkriegszeit in Europa«

Videokonferenz am Mittwoch, 1. Juli 2020, 14.30 Uhr

Im zweiten Vortrag der Reihe zum Jahresschwerpunkt »Die Künste im technischen Zeitalter II« spricht Frank Schmitz, Hamburg, über die architektonische Gestaltung von U-Bahnhöfen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: »Eupalinos im Farbraum. U-Bahnarchitektur der Nachkriegszeit in…

Die Künste im technischen Zeitalter II

Online: Philosophie der Kultur. Vorlesung von Birgit Recki

Teil 8 der Online-Vorlesung aus dem Lesesaal des Warburg-Hauses

»›Die Besatzung in der eroberten Stadt‹ oder die ›Tragödie der Kultur‹« – Teil 8 der online-Vorlesung zur Philosophie der Kultur widmet sich Sigmund Freuds Kulturtheorie. In der Zeit der Corona-bedingten Schließung laden wir Sie herzlich ein, wöchentlich online die Vorlesung der…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Online: Vortrag von Frank Schmitz, Hamburg

Eupalinos im Farbraum. U-Bahnarchitektur der Nachkriegszeit in Europa

Im zweiten Vortrag der Reihe zum Schwerpunktthema »Die Künste im technischen Zeitalter II« thematisiert Frank Schmitz das Verhältnis von Architektur und Ingenieursleistung und spricht über die architektonische Gestaltung von U-Bahnhöfen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Online: Philosophie der Kultur. Vorlesung von Birgit Recki

Teil 7 der Online-Vorlesung aus dem Lesesaal des Warburg-Hauses

Kultur: Eine Welt, in der es sich aushalten lässt. Teil 7 der Online-Vorlesung behandelt den Kulturbegriff bei Friedrich Nietzsche und seine Überlegungen zum ästhetischen Fundamentaltrieb des Menschen zur Metaphernbildung. In der Zeit der Corona-bedingten Schließung laden wir Sie herzlich ein,…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Online: Philosophie der Kultur. Vorlesung von Birgit Recki

Teil 6 der Online-Vorlesung aus dem Lesesaal des Warburg-Hauses

Kultur: Das grundlegende Element der Entfaltung des Menschen. Teil 6 der Online-Vorlesung widmet sich ausgehend von Immanuel Kant den kulturellen Implikationen von Freiheit. In der Zeit der Corona-bedingten Schließung laden wir Sie herzlich ein, wöchentlich online die Vorlesung der…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Online: Philosophie der Kultur. Vorlesung von Birgit Recki

Teil 5 der Online-Vorlesung aus dem Lesesaal des Warburg-Hauses

Teil 5 der Online-Vorlesung widmet sich der Kulturphilosophie Immanuel Kants. In der Zeit der Corona-bedingten Schließung laden wir Sie herzlich ein, wöchentlich online die Vorlesung der federführenden Direktorin aus dem Lesesaal des Warburg-Hauses zu verfolgen. Zwar ist das Haus aus Anlass der…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Online: Vortrag von Birgit Recki, Hamburg

Hans Blumenberg über Technik und Kunst

Während der Zeit der Corona-bedingten Schließung des Warburg-Hauses entfallen die Vorträge im Rahmen der Vortragsreihe zum Schwerpunktthema »Die Künste im technischen Zeitalter II« nicht, sondern werden im Lesesaal des Warburg-Hauses aufgezeichnet und online verfügbar gemacht. Den Auftakt…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Online: Philosophie der Kultur. Vorlesung von Birgit Recki

Teil 4 der Online-Vorlesung aus dem Lesesaal des Warburg-Hauses

Cultur: »Die Hervorbringung der Tauglichkeit eines vernünftigen Wesens zu beliebigen Zwecken überhaupt (folglich in seiner Freiheit)«, definiert Immanuel Kant in der Kritik der Urtheilskraft (1790, Akademie-Ausgabe Bd. V, § 83, 431). Teil 4 der Online-Vorlesung leitet von der Erziehung zur…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Online: Philosophie der Kultur. Vorlesung von Birgit Recki

Teil 3 der Online-Vorlesung aus dem Lesesaal des Warburg-Hauses

Zurück zur Natur? Teil 3 der Online-Vorlesung behandelt Jean-Jacques Rousseaus radikale Kulturkritik und nimmt eine kritische Einordnung einer Haltung vor, mit der Gesellschaftskritik jederzeit zu drastischen Konsequenzen führen kann. In der Zeit der Corona-bedingten Schließung laden wir Sie…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Online: Philosophie der Kultur. Vorlesung von Birgit Recki

Teil 2 der Online-Vorlesung aus dem Lesesaal des Warburg-Hauses

In der Zeit der Corona-bedingten Schließung laden wir Sie herzlich ein, wöchentlich online die Vorlesung der federführenden Direktorin aus dem Lesesaal des Warburg-Hauses zu verfolgen. Das Warburg-Haus ist nicht nur Veranstaltungsort, sondern auch Forschungseinrichtung und operiert als solche…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Online: Philosophie der Kultur. Vorlesung von Birgit Recki im Sommerhalbjahr 2020

In der Zeit der Corona-bedingten Schließung laden wir Sie herzlich ein, wöchentlich online die Vorlesung der federführenden Direktorin aus dem Lesesaal des Warburg-Hauses zu verfolgen

Das Warburg-Haus ist nicht nur Veranstaltungsort, sondern auch Forschungseinrichtung und operiert als solche auch nach Ausbruch der Corona-Krise intensiv. Damit bleibt es weiter ein aktiver Ort der kulturwissenschaftlichen Forschung. Das Nachdenken über Kultur, ihre Bedingungen, Möglichkeiten und…

Die Künste im technischen Zeitalter II / Publikationen

Aufzeichnungen und digitale Angebote des Warburg-Hauses

Trotz Schließung des Hauses für die Öffentlichkeit können Sie auf diesen Seiten zahlreiche aktuelle und aufgezeichnete digitale Vorträge und Inhalte entdecken

Das Warburg-Haus bleibt aus Anlass der aktuellen Corona-Krise und in Einklang mit den Maßnahmen der Universität Hamburg bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir bedauern dies und hoffen, Sie bald wieder im Warburg-Haus begrüßen zu können. Zwar ist das Haus geschlossen, und es…

Die Künste im technischen Zeitalter II

Die Künste im technischen Zeitalter II

Schwerpunktthema 2020

Mit dem Aufbau der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg und der Entwicklung eines Instrumentariums, das Kunst und Bilder über Zeiten und Räume hinweg als soziale, kulturelle und politische Bedeutungsträger ernst nimmt, begründeten die Wissenschaftler*innen um Aby Warburg in Hamburg eine…

Die Künste im technischen Zeitalter II