Tagebuch

Bildkarte des Monats: Juni

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

Das Ornament der Masse

Bill Grahams Konzertgrafiken und die Agitation der Bilder

Gewiss ließe sich mit den wenigen einschlägigen Dokumenten im Bildindex zur Politischen Ikonographie keine kohärente Geschichte des Konzertplakats illustrieren. In einem der Archivschuber des Sonderbestands großformatiger Bildzeugnisse im Hamburger Index kann man an einer Stelle jedoch einige bemerkenswerte Exemplare dieser populären Gattung der Werbegrafik registrieren. Aufkaschiert auf dünne Kartonträger im Standardformat A4 finden sich ausgerechnet unter dem Stichwort »Agitation / Predigt« (15/20) drei Plakate, auf denen in jeweils unterschiedlicher Typografie derselbe Schriftzug prangt: Die Zeile »Bill Graham presents« ist dort zu lesen, und tatsächlich ist es gerade dieser Name, der unvermeidlich fallen muss, wenn von einigen der legendärsten Konzerte der amerikanischen Rockmusikszene der Nachkriegsjahrzehnte die Rede ist.

Wolfgang Grajoncas, wie Graham bis zu seiner Emigration in die USA hieß, hatte sich im Verlauf der letzten vier Dekaden des 20. Jahrhunderts trotz bewegter Biografie als Konzertveranstalter ein beachtliches Renommee erarbeitet und pflegte einen Lebensstil, der mustergültig das karrieristische Ideal des American Dream verkörperte. Während des Zweiten Weltkriegs im Rahmen der sogenannten »Kindertransporte« von Berlin nach Paris ausgesiedelt, erreichte Grajoncas kurz nach der deutschen Besetzung Frankreichs im Jahr 1940 als kaum zehnjähriges jüdisches Waisenkind schließlich die Ostküste der Vereinigten Staaten. Seit den sechziger Jahren firmierten unter der Ägide jenes Mannes, der sich inzwischen als Rock-Impresario einen weithin gehörten Ruf erworben hatte, mehrere Musiktheater. Seit 1965 betrieb Graham etwa das Fillmore Auditorium und den Winterland Ballroom in San Francisco, die gerade während der konsumkritischen Hippie-Ära zu kommerziell ertragreichen Arenen wurden, in denen die größten Rockbands der damaligen Musikszene, beispielsweise Grateful Dead oder Jefferson Airplane, auftraten. Graham beauftragte Künstler wie Rick Griffin oder Wes Wilson zur Konzeption von Plakaten, die mit ihren scheinbar fließenden, an das ästhetische Erbe des Art Nouveau angelehnten Typografien und einem grellen, auf Komplementärkontrasten basierenden Farbspektrum genauso laut, dynamisch und psychedelisch erschienen, wie es die ästhetischen Eindrücke der Musikveranstaltungen waren, für die sie warben. Dem subkulturellen Lebensgefühl der amerikanischen Love-and-Peace-Bewegung verliehen die Entwürfe, deren Auflagenhöhe im Lauf der Jahre und mit wachsender Popularität der Veranstaltungen von anfangs dreihundert auf später fünftausend Exemplare gesteigert wurde, nicht nur ein grafisches Antlitz, sondern bedienten, weit über die Grenzen der Veranstaltungsorte hinaus, einen Memorabilia-Markt, auf dem die Druckerzeugnisse als Sammelobjekte gehandelt wurden (vgl. The American Psychedelic Poster Art of the Sixties (hrsg. von Uwe Hußlein u. Gerda Wendermann), Ausstellungskatalog, Stadthaus-Galerie, Münster 1988, S.4).

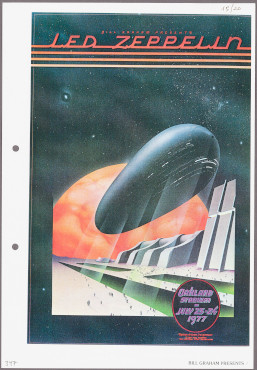

Neben zwei psychedelischen Original-Handzetteln mit Entwürfen der Künstler Griffin und Wilson befindet sich in dem überschaubaren Konvolut unter einem der zentralen Stichworte der politischen Ikonografie ein motivisch bemerkenswertes Beispiel der populären Plakatkunst der Ära Graham. Es ist die farbxerografische Reproduktion eines Veranstaltungsposters, das jenes Konzert bewirbt, das den letzten Live-Auftritt von Led Zeppelin in den USA dokumentiert, bevor sich die Musikgruppe 1980 auflöste. Die vierköpfige Band spielte im Rahmen einer mehrmonatigen Nordamerikatour am 23. und 24. Juli 1977 im Oakland Stadium (auch als Oakland Coliseum bekannt) vor zehntausenden Fans. Der Plakatentwurf zu jener Show entstand, wie sich rechts unten lesen lässt, aus einer Kollaboration der kalifornischen Grafikdesigner Randy Tuten und William »Daddy Bread« Bostedt und zeigt, gleichsam als symbolische Evokation des Bandnamens, ein monumentales Luftschiff mit charakteristischem ovalen Umriss, das unterhalb des Schriftzuges »Led Zeppelin« das Zentrum des Entwurfs beherrscht.

Die im doppelten Wortsinn elliptische Darstellung des Flugschiffs, das ohne Steuerung und Passagierkabine auskommen muss, schwebt vor einem rötlich leuchtenden Himmelskörper, dessen marmorierte Oberflächenstruktur an das ikonische Fotoporträt des Planeten Erde erinnert, das als Blue Marble in die Geschichtsbücher einging, nachdem es 1972, fünf Jahre vor Erscheinen des Posters, von den Astronauten der Apollo 17 aufgenommen und durch die NASA publiziert wurde. Vor dem schwarz grundierten, mit Sternen besäten Hintergrund ähnelt die ädrige Struktur der Oberfläche des roten Gestirns aber auch den ophtalmoskopischen Aufnahmen der menschlichen Retina, wie sie erstmals um die vorletzte Jahrhundertwende entstanden. Zu den Elementen, die die apokalyptische Düsterkeit der Darstellung unterstreichen, gehört nicht nur das in perspektivischer Verkürzung dargestellte Luftschiff, von dem geheimnisvolle Lichtstrahlen ausgehen, sondern auch eine in die Bildtiefe fluchtende Kulisse: Beinahe wie nach Maschinenplänen konstruiert ist hier ein technoides Ensemble dargestellt, dessen Oberfläche die materielle Beschaffenheit von Stahl oder Beton zu imitieren scheint. Ungezählte mikroskopisch kleine anthropomorphe Figuren bevölkern diese futuristische Architektur, die im Zusammenspiel mit den anderen Bildkomponenten eine surreale Stimmung heraufbeschwört, wie sie für die Literatur und den Film der Science-Fiction charakteristisch ist.

Weshalb aber befindet sich dieses Plakat im Bildindex zur Politischen Ikonographie unter dem Lemma »Agitation / Predigt«? Mit den dort versammelten Motiven politischer beziehungsweise religiöser Agitation verbinden das Led-Zeppelin-Plakat drei inhaltliche und gattungstheoretische Aspekte: Erstens ist das Motiv des Zeppelins ein ideologisch aufgeladenes Bildsymbol, das während des Ersten Weltkriegs in den Massenmedien und auch auf Propagandaplakaten verbreitet wurde (vgl. Peter Paret et al.: Persuasive Images. Posters of War and Revolution, Princeton 1992, S. 6). Zweitens ist das Plakat eines der Distributionsmedien, die Warburg als Nachfolger gewebter Bildteppiche charakterisierte, als Nachfolger jener »wenn auch noch recht kostbaren, textilen Fahrzeuge«, die ihrem »ursprünglichen Charakter nach demokratischere Züge« besaßen (Aby Warburg: Arbeitende Bauern auf burgundischen Teppichen, in: id.: Die Erneuerung der heidnischen Antike. Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance (hrsg. v. Horst Bredekamp u. Michael Diers), Berlin 1998, S. 221–229, S. 223). Und drittens richtet sich das Plakat ebenso wie die agitatorische Grafik an ein Massenpublikum, wobei deren Kommunikation einmal auf politische, einmal auf kommerzielle Ziele gerichtet ist. Auf dem Led-Zeppelin-Plakat sind diese Aspekte gestalterisch miteinander verbunden: Es fordert seine Betrachter zur Teilnahme an einer Massenveranstaltung auf, ohne dass bildrhetorisch unterschieden wäre, ob die ameisenhaft dargestellte Menschenmenge zu einem Rockkonzert strömt oder zu einem der Aufmärsche, mit denen autoritäre Regime die Menschen zu einer schicksalhaft verbundenen Gemeinschaft zu formen versuchen (vgl. Siegfried Kracauer: Das Ornament der Masse [1927], in: id.: Das Ornament der Masse. Essays, Frankfurt am Main 1977, S. 50–63).

Gerade »die mobilisierende Wirkkraft der Agitation« stand, so Martin Warnke, am Beginn der ikonologischen Betrachtungen Aby Warburgs, der seine Beschäftigung mit der Bildpropaganda »unmittelbar in ein historisches Forschungsprogramm« überführt habe (Martin Warnke: Bildindex zur Politischen Ikonographie, Hamburg 1996, S. 11). Was Warburg an den Flugblättern der Reformationszeit faszinierte (vgl. Aby Warburg: Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten, Heidelberg 1920), fasziniert uns noch heute, wenn wir das Nachleben solcher Bildformeln in den Druckerzeugnissen der Popkultur entdecken.

Elif Akyüz

Bilder als Akteure des Politischen II / Politische Ikonographie