Tagebuch

Bildkarte des Monats: Februar

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

Vom politischen Pathos zum antiken Mythos

Über Leerstellen im »Bildindex zur politischen Ikonographie«

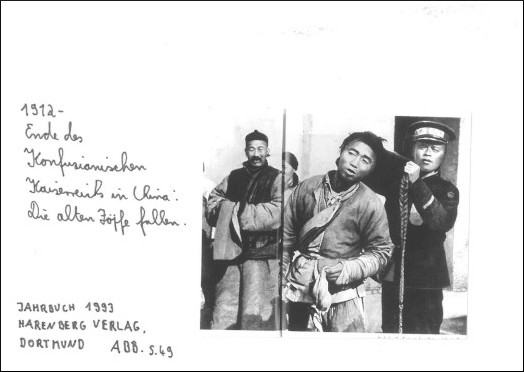

In der Rubrik »Revolution« des Bildindex zur Politischen Ikonographie stößt man zwischen den Registerblättern des kleinteilig gegliederten Systems aus Ober- und Unterkategorien auf eine Leerstelle, die zunächst mehr Rätsel aufgibt, als dass sie Antworten liefert. Unter dem Stichwort »Chinesische Revolution« (385/33) findet sich nur eine einzige Bildkarte, die man zwischen materialreich bestückten Abteilungen, etwa solchen wie »Aufstände bis 1700« oder »Biblische Rebellen«, beinahe übersehen könnte. Die auf ihr zu sehende Schwarz-Weiß-Fotografie, die auf eine weiße Karte im genormten Postkartenformat geklebt wurde, stammt, so lässt sich aus den handschriftlich ergänzten Informationen ablesen, aus dem Jahr 1912. Die verwendete Reproduktion selbst, rechtsbündig auf der Kartei angebracht, wird durch einen Buchfalz gestört, da sich die im Druck publizierte fotografische Aufnahme offenbar über eine Doppelseite erstreckte. Dieser transmediale Bildbeitrag entstammt, so ist der Karte links unten zu entnehmen, einer populären Reihe von Bildchroniken, die vom Dortmunder Harenberg Verlag im Jahr 1993 herausgegeben wurde. Weiterhin erläutert dieselbe handschriftliche Ergänzung, der schon das Entstehungsjahr zu entnehmen war – sie ist, ähnlich einer subscriptio, in die emblematische Gesamterscheinung der Bildkarte eingebunden –, den historischen Zusammenhang des Abgebildeten: »1912 – Ende des Konfuzianischen Kaiserreichs in China: Die alten Zöpfe fallen«.

Es ist das einzige Bilddokument innerhalb der Rubrik »Chinesische Revolution« und schon deshalb bemerkenswert, da es nicht dem Kosmos der propagandistischen Bilder aus der Zeit der »Großen Proletarischen Kulturrevolution« unter Mao Zedong zugehörig ist, die ab 1966 zehn Jahre andauerte und als eine der staatsideologisch prägendsten Kampagnen in die neuere Geschichte Chinas eingegangen ist, sondern in eine frühere politische Schwellenzeit datiert wird, deren Bilder dem kollektiven Gedächtnis aufgrund ihrer geringeren massenmedialen Verbreitung weitaus weniger präsent sein dürften. In der Abbildung, gerahmt von der »unechten« Kompositionslinie des Buchfalzes, die das Bild durch die drucktechnische Adaption jäh in zwei ungleich proportionierte Teile gliedert, ist es vor allem eine Gruppe von zwei hintereinanderstehenden, dreiviertelfigurig dargestellten Männern, die hier, mehr noch als in der ursprünglichen Fotografie intendiert, visuelle Präsenz erhält. Ein innerbildliches Pendant findet diese Bildstörung in der Darstellung des langen, geflochtenen Zopfes, der, als offenbar bereits abgetrenntes Hauptmotiv des Bildes, vom Uniformierten wie eine Trophäe der Kameralinse entgegengehalten wird und senkrecht über die gesamte Bildhöhe reicht. Sowohl durch den zum Bildelement gewordenen Buchfalz, wie auch durch den Zopf erhält das Bild seine triptychon-artige Gliederung, wodurch die beiden Hauptfiguren der Fotografie ihren symbolhaft-ästhetischen Status erhalten. Vor allem die Kleidung der Männer steht deutlich für zwei unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche und transportiert eben jenen Eindruck von Liminalität, für die das Dargestellte steht. Das Abschneiden, in der antiken wie biblischen Mythologie stets eine schicksalhafte Handlung (Abschneiden des Lebensfadens, der Haare Samsons durch Delila), rückt damit ins motivische Zentrum der Fotografie.

Der Zopf als Sinnträger ist indes schwer mit politischem Pathos beladen: Bereits im Jahr 1644, dem Jahr der Thronbesteigung durch Shunzhi (順治), dem ersten Kaiser der mandschurischen Qing-Dynastie (1644-1911), wurde ein Gesetz verabschiedet, das unter Androhung der Todesstrafe allen männlichen Untertanen, auch den Han-Chinesen, das Tragen von dessen Haartracht aus geschorenem Kopf und langem Zopf befahl – ein Bekenntnis zur Loyalität dem fremdstämmigen Herrscher gegenüber: »Behalte das Haar, verliere den Kopf« (留发不留头 liu fa bu liu tou). Spätestens im 19. Jahrhundert ist dieses Merkmal einer kollektiven politischen Identität aus westlicher Perspektive untrennbar mit kulturellen Klischeevorstellungen verbunden. So veröffentlichte beispielsweise eine der ersten deutschsprachigen Illustrierten, die Zeitschrift Gartenlaube, im Jahr 1858 einen Artikel, der preisgibt, wovon der Blick auf das Fernöstliche geleitet wurde. In überzeichnetem Jargon soll darin die Erzählung von oberflächlichen Assimilationsübungen europäischer Reisender zur Zerstreuung der Leserschaft beitragen: »Zu den Schwierigkeiten, mit denen der Reisende im Innern China’s zu kämpfen hat, gehört […] eine möglichst täuschende Verkleidung, um als Eingeborner gelten zu können. Hellfarbige Augen können leicht mit gefärbten Brillen verdeckt werden, schwieriger aber ist das Tragen eines künstlichen Zopfes; der Kopf muß bis auf ein Büschel Haare am Scheitel rasirt und das gefälschte Anhängsel an dieselben befestigt werden« (Die Gartenlaube 4/1858, S. 56). Die Zöpfe und damit schließlich auch der Ballast einer politischen und kulturellen Krise, die in China seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert anhielt, fallen im Herbst des Jahres 1911 mit der Ausrufung der sogenannten Xinhai-Revolution (辛亥革命). Was im symbolischen Entfernen des Haarschopfes impliziert wurde, war eine kollektive, wenn auch in vielen Fällen nicht freiwillige kathartische Handlung, die den Übergang vom Kaiserreich zur ersten Republik Chinas markierte. Der Kreuzzug der triumphalen Geste des Haarabschneidens, massenhaft auf den Straßen der Großstädte vollzogen, fand ab 1911 weltweit in der Berichterstattung der Nachrichtenblätter Niederschlag und erinnerte an die rassistischen Ausschreitungen, bei denen dies, etwa in den USA oder Australien, bereits im 19. Jahrhundert geschehen war.

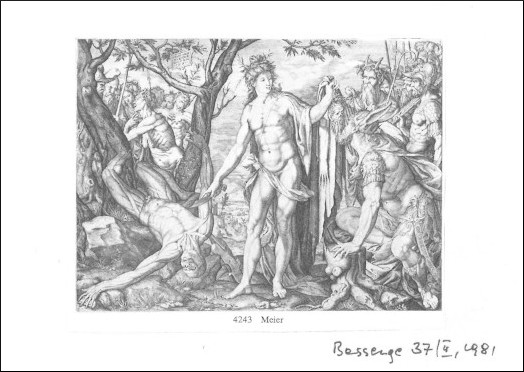

Die Fotografie auf der Bildkarte, die sich als singuläres ikonisches Dokument in der Rubrik »Revolution« finden lässt, zeigt mithin einen politschen Akt, eine den Sieg der Revolutionäre über das alte Herrschaftssystem ins Bild setzende Handlung – eine Pathosformel. Doch die vereinzelte Karte geht im Bildindex zur Politischen Ikonographie eine kommunikative Wechselwirkung mit anderen Bildbelegen ein, die dort in benachbarten Rubriken zu finden sind. Unter dem Stichwort »Mythologie« (310) beispielsweise blättert man durch eine Abfolge von Marsyas-Ikonografien, die in dem Hintereinander dutzender Bildkarten einer szenischen Sukzession von Filmbildern gleicht. Es sind Illustrationen, die sich einzelnen Episoden des Mythos widmen, der literarisch unter anderem in den Metamorphosen Ovids geschildert wird. Auch eine Karte mit der Reproduktion eines Stiches von Melchior Meier aus dem Jahr 1568 kann man dort finden, der den Moment nach vollzogener Vergeltungstat verbildlicht und dabei zwei unterschiedliche Szenen aus den Metamorphosen kombiniert: Der Gott des Gesangs, Apoll, hatte mit seiner Tat die Hybris des Satyrn bestraft, der es gewagt hatte, den Olympier mit einer Rohrflöte zum musikalischen Wettkampf herauszufordern. Hier erscheint auf dem Stich der geschundene Körper mit der exponierten Muskulatur, dort die abgezogene Haut, die nach vollendeter Exzision dem Midas präsentiert wird, der selbst an anderer Stelle einen Wettstreit gegen Apoll verloren hatte. Der Triumph des einen über den anderen, vollzogen durch den Angriff auf dessen körperliche Integrität, steht sowohl auf der Karte mit dem Kupferstich Meiers, als auch auf der Fotografie von 1912 im Vordergrund. Es ist ein Vergleich, der exemplarisch für viele solcher Leerstellen gelten kann, für die der Bildspeicher des Bildindex zur Politischen Ikonographie eine Verknüpfung einfordert.

Elif Akyüz

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie