Tagebuch

Bildkarte des Monats: September

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

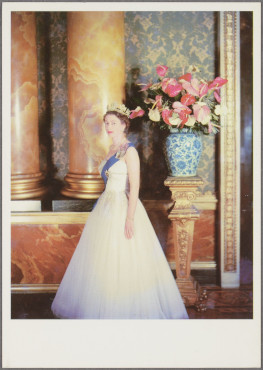

Best wishes from the Queen

Cecil Beatons Porträt Elisabeths II. und der politische Nimbus einer Postkarte

Als Königin Elisabeth II. 1952 den Thron bestieg, galt es einmal mehr, die britische Monarchie zu stabilisieren. Und wieder einmal sollte eine junge Frau diese Aufgabe übernehmen, gleichsam Jugend und Tugendhaftigkeit verkörpernd. Der Monarchie wurde ein frisches Gesicht gegeben, ein professioneller Umgang mit den Medien verbreitete dieses Image, wie die gleich zu Beginn ihrer Herrschaft im neuen Massenmedium des Fernsehens übertragene Krönung bezeugte. Auch die jährliche Porträtproduktion bildet bis heute ein unentbehrliches Instrument innerhalb politischer Kommunikationsprozesse, um die Anerkennung der Monarchie als Institution strategisch zu bewerben und zu verstetigen. Dass das britische Königshaus Legitimation niemals als Zustand, sondern stets als Prozess begreift, war und ist angesichts des mannigfaltigen Porträtangebots und dessen breiten inhaltlichen Spektrums mehr als offensichtlich.

Der Mode- und Society-Fotograf Cecil Beaton, dessen Porträt der britischen Queen von 1955 die uns vorliegende Bildkarte aus dem Bildindex zur politischen Ikonographie ziert, produzierte jahrzehntelang Bildnisserien der Mitglieder der königlichen Familie, die weltweit kursierten und das Image der Monarchie mitgestalteten. Beaton positioniert die junge Königin hier in klassischer Dreieckskomposition im Profil vor hochwertigem Interieur. Sie wendet den Kopf und ihr aufmerksamer Blick adressiert die Betrachterin. À la mode ist ihr luftiges weißes Ballkleid, dessen Tülllagen jene A-Form bilden, die Mitte der fünfziger Jahre besonders gefragt war. Ihren schlanken Körper betonend ist das Kleid ärmellos gestaltet. Die weit dekolletierte Büste ist bedeckt vom blauen Band des Hosenbandordens. Elisabeth II. trägt das zierliche Diamond Diadem, das seit Königin Victoria zum royalen weiblichen Regalienkanon gehört. Drei Reihen Perlen schmücken ihren Hals, ein schmales Armband und ein Ring ergänzen ihre dezente Aufmachung. Beatons Konzept, die Füße der Königin auszusparen, rückt diese näher an den Bildrand und macht sie somit nahbarer für den Betrachter. Auch das hochmodische Kleid verknüpft Betrachter und Königin, indem es auf einen gemeinsamen Modekosmos anspielt.

Doch die Überblendung ihres modischen Körpers mit Ordensband, Orden und Krone limitiert die vorsichtig angedeutete Volksnähe. Den Eindruck, dass hier kein Identifikationsangebot gemacht werden soll, sondern Machtanspruch gesendet wird, intensiviert der das Foto dominierende Umraum: Beaton stellt sich, wie er es oft tat, explizit in die kunsthistorische Tradition des Herrscherinnenporträts und verankert Elisabeth II. ikonografisch in dynastischer Linie, derart ihre politische Position legitimierend. Inspiriert von der Ikonografie eines Regalienporträts beherrschen zwei voluminöse Marmorsäulen den Bildhintergrund, in welchem königliche Materialien den Habitus der Dargestellten unterstreichen (vgl. Titia Hensel: Das Bild der Herrscherin. Franz Xaver Winterhalter und die Gattungspolitik des Porträts im 19. Jahrhundert, Berlin u. Boston, im Druck). Rechts sorgt für kompositionelles Gleichgewicht ein reich verziertes vergoldetes Kleinmöbel, auf dem in einer großen Ming-Vase die Blüten einer exotischen Anthurie stecken. Kostbare Stofftapeten, aufwendig geschnitzte vergoldete Türzargen, ein zweifarbiges Mosaik-Parkett bilden eine flirrende Folie, vor der sich der helle, so monochrome wie zarte Körper der Königin abhebt. Lediglich das leichte Echo einer blauen Farbpalette verbindet Figur und Umraum.

Im Regalienporträt konzentriert ein Zeichenapparat die Komplexität des politischen Systems sowie die darin positionierte monarchische Figur auf ein möglichst kleines, symbolisch schnell fassbares Moment. Legitimation und Überzeitlichkeit von Machtbefugnis sollen generiert werden. In Beatons Porträt der Königin versinnbildlichen Säulen und Regalien politische und dynastische Stabilität; das Blumenbouquet ist eine traditionelle Zutat weiblicher Herrscherdarstellung. Der fest zur klassischen Ikonografie gehörende gebauschte Vorhang hingegen fehlt: Pneuma, der göttliche Hauch, die Legitimation von Gottes Gnaden schlechthin, weht nicht durch die Fotografie.

Dass der Hinweis auf die traditionelle Bildform und damit auf jahrhundertealte Legitimationsmechanismen durchaus reflektiert vom Künstler eingesetzt wurde, offenbart der im Foto nicht retuschierte Hinweis auf die Bildentstehung: Das Blitzlicht der Kamera setzt nicht nur den glatten Marmor und das Gold in Szene, sondern spiegelt sich auch rechts im lackierten Türblatt. Die Reflexion weist den Betrachter explizit auf den Akt der Aufnahme hin und damit auf deren Inszenierungscharakter. Ohnehin kennt die Betrachterin das Rollenspektrum der Königin und weiß, dass dieses Foto nur eines von vielen ist (vgl. Martin Warnke: Politische Ikonographie, in: Andreas Beyer (Hrsg.): Die Lesbarkeit der Kunst. Zur Geistes-Gegenwart der Ikonologie, Berlin 1992, S. 23-28, S. 28). Allein Beatons Werk umreißt, wie vielfältig Herrschaftsbestätigung mithilfe geschickt ausbalancierter Bildnisprogramme vom Königshaus gestiftet und gepflegt wird. Es kursieren Farbabbildungen der Königin im Krönungsornat auf dem Thron, mit dem Hosenbandorden oder auch gehüllt in aktuelle Mode ohne Hinweis auf ihre politische Stellung. Schwarz-weiße Abzüge wiederum konturieren die Mutterrolle, die eine intime familiäre Beziehung zum Kind thematisieren.

Drehen wir die Bildkarte um, dann sehen wir, dass es sich nicht um einen aufgeklebten Abzug handelt, der als Stellvertreter des Originals dem Nutzer des Bildindexes unter dem Stichwort »Herrscherin/Ganzfigur« (226/10) zur Verfügung gestellt wird, sondern um eine Postkarte aus dem Londoner Victoria and Albert Museum, in dessen Bestand sich das Foto noch immer befindet. Der blass aufgedruckte Text informiert über Künstler und Entstehungsjahr, auch dass die Aufnahme im Buckingham Palace gemacht wurde. Überraschend ist der Titelzusatz »Coronation«; eine irreführende Angabe, da die Krönung der Königin bereits 1953 stattgefunden hatte.

In erster Linie spiegelt ein Auftragsporträt das Selbstverständnis und die Mentalität der Dargestellten. Doch durch die Vervielfältigung per Postkarte gerät Beatons Porträt der Queen in die öffentliche Hand und wird zum unkontrollierbar eingesetzten Gegenstand im Prozess der Imagebildung. Martin Warnke stellte bereits für das 16. Jahrhundert fest, dass »die herrschaftliche Bildproduktion […] von ›oben«, vom Besteller zwar veranlaßt, deshalb aber von diesem noch nicht besetzt und determiniert sein muß« (ibid., S. 27). Ein Image, verstanden als Ergebnis eines strategisch geplanten Kommunikationsprozesses, der auf die Verankerung einer prägnanten Charakterisierung zielt, wird über verschiedene Kanäle erschaffen und gesendet. Letztlich aber wird es erst durch einen (kollektiven) Interpretationsvorgang produziert und ist damit abhängig von etablierten Idealen, Stereotypen und Denkschemata. Ein Image ist vielschichtig, veränderbar und nur bedingt planbar (vgl. Hans-Otto Hügel: Lob des Mainstreams. Zu Begriff und Geschichte von Unterhaltung und Populärer Kultur, Köln 2007, S. 157).

Die kursierende Postkarte wird als »automobiles Bilderfahrzeug« (Aby Warburg) zum Akteur im politischen Kommunikationsraum. Ihre Funktion changiert zwischen künstlerischem Bild, Alltagsgegenstand und politischem Medium. Sender sind die Königin, der Künstler, das Museum, schließlich der Postkartenschreiber, Empfänger sind Kunstinteressierte ebenso wie das gesamte Volk. Damit setzt die Postkarte all jene Mechanismen in Gang, die den Umgang mit dem Bildindex so spannend machen: Bildträger, Bildphänomene, Bildfunktionen treten in ein dynamisches Wechselverhältnis.

Die Postkarte zu versenden oder zu empfangen, mitzunehmen oder zu sammeln, trägt als Teil eines Kommunikationsprozesses zur Verbreitung und Verteilung des königlichen Images bei. Davon ausgehend, dass jede politische Handlung eine Kommunikationsform darstellt, in der »Einzelne und Gruppen von Akteuren als Organisatoren, Protagonisten und Publikum an der Herrschaftsdarstellung mitwirken«, kann jeder Bildkonsument durch öffentliche Ablehnung oder Zustimmung an der Legitimation und Konsolidierung von Herrschaft teilhaben (Alexa Geisthövel: Wilhelm I. am »historischen Eckfenster«: Zur Sichtbarkeit des Monarchen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Jan Andres, Alexa Geisthövel u. Matthias Schwengelbeck (Hrsg.): Die Sinnlichkeit der Macht. Herrschaft und Repräsentation seit der Frühen Neuzeit, Frankfurt am Main 2005, S. 163-186, S. 165). Durch das Kaufen und Versenden einer Postkarte eignet man sich die Königin an. Insofern begegnet uns hier nicht nur eine Quelle ikonografischen Wissens, das Bild einer Herrscherin, das es abzulehnen oder zu bestaunen gilt, sondern mit dem Medium der Postkarte auch eine Möglichkeit, am politischen System teilzuhaben.

Titia Hensel

Bilder als Akteure des Politischen II / Politische Ikonographie