Tagebuch

Bildkarte des Monats: November

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

Are symbols innocent?

Zeitzeugnisse des italienischen Faschismus in Rom

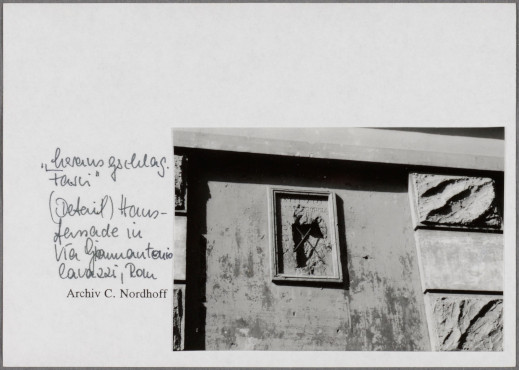

Eine ungewöhnliche Bildkarte, denn zu sehen ist die Existenz der Nichtexistenz. Das klingt zuerst einmal verwirrend, aber so kompliziert ist es gar nicht. Zu sehen nämlich ist der Ausschnitt einer Hausfassade im römischen Viertel Garbatella, aus der etwas gewaltvoll herausgebrochen wurde, wodurch ein Loch in der Wand zurückgeblieben ist. Das Besondere an dieser Leerstelle ist, dass durch deren Form noch erkennbar ist, was zuvor dort angebracht war: das Symbol des Liktorenbündels. Dieses bestand aus mehreren Ruten, die mit einer Schnur zu einem Bündel (fasces) zusammengefasst waren, in das ein Beil gesteckt wurde. Das Symbol war Teil einer Steintafel, die noch immer die Inschrift »Istituto case popolari Roma« trägt, einer staatlichen Einrichtung, die sich in den letzten hundert Jahren dafür einsetzte, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Das Symbol begegnet uns heute noch auf dem Wappen von St. Gallen, dem Senatssiegel der Vereinigten Staaten von Amerika und auf Bannern von neofaschistischen Vereinigungen. Zum ersten Mal erschien das Liktorenbündel bereits bei den Etruskern und wurde, wie so vieles, vom Römischen Reich übernommen. Dort trugen die Leibwächter (Liktoren) der höheren Staatsangestellten, also der Magistraten, Diktatoren und Konsuln, das Rutenbündel als Symbol der Macht ihrer Herren. Innerhalb der Stadtmauern fehlte dabei die tödliche Axt, was darauf hinweisen sollte, dass die Bürger Roms nicht ohne Gerichtsprozess hingerichtet werden durften. Einzig der Diktator und seine Liktoren trugen das Bündel auch innerhalb Roms mitsamt der eisernen Klinge, dem Zeichen absoluter Macht selbst über Leben und Tod. Das Symbol überlebte den Untergang des Römischen Reiches und tauchte in verschiedenen politischen Kontexten wieder auf, etwa während der Französischen Revolution.

Auch Benito Mussolini, der faschistische Diktator Italiens und Verbündete Hitlers, nutzte das Liktorenbündel für seine Zwecke. Mussolini war bemüht, eine ideologische Verknüpfung zwischen dem Römischen Reich und seinem Regime herzustellen. Er verstand den faschistischen Staat als Nachfolger des gewaltigen Reiches und begründete damit seinen Machtanspruch sowie die überlegene Rolle Italiens in der Welt. Ihren propagandistischen Zweck erfüllten die miteinander verbundenen Stäbe aber auch als Zeichen des Zusammenhalts und der Kraft, da ein einzelner Stab leichter bricht als ein Rutenbündel. Schon bald nach dem Machtantritt Mussolinis 1922 war das Symbol überall in Italien gegenwärtig, es prangte sowohl auf dem Staatswappen als auch auf den Flugzeugen der Luftwaffe, war das Abzeichen der italienischen Division der Waffen-SS und verbreitete Angst und Schrecken unter anderem im Kampf gegen Partisanen. Aber auch im alltäglichen Leben der Menschen, auf Münzen und Briefmarken, war das Liktorenbündel omnipräsent.

Aby Warburg, der sich besonders für die Wanderung antiker Formen und Symbole interessierte, integrierte italienische Briefmarken mit den Liktorenbündeln in seinen Vortrag über Die Funktion des Briefmarkenbildes im Geistesverkehr der Welt vom 13. August 1927 (vgl. Bilderreihen und Ausstellungen (hrsg. v. Uwe Fleckner u. Isabella Woldt), Berlin 2012, S. 151-191). Er verglich darin eine der Briefmarken mit einer Marke aus England, auf der sich der König des Inselreichs auf einer von Neptun gezogenen Kutsche abbilden ließ und damit seine Autorität mit der des mächtigen Meeresgottes verglich. In der direkten Gegenüberstellung zum Symbolgebrauch in Italien bemerkte Warburg, dass der englische König mit einer gewissen Distanz auf die antiken Formen zurückgriff, denn er setzte sich und die Macht des antiken Gottes nicht gleich. Das Liktorenbündel Mussolinis sah Warburg hingegen als unmittelbares Bildzeichen einer realen Androhung von Gewalt.

Durch diesen historischen Bezug ist es verständlich, warum das Liktorenbündel an der Hauswand im römischen Garbatella nach dem Ende des Faschismus abgeschlagen wurde. Doch anders als die nationalsozialistischen Symbole in Deutschland wurde die Bildpropaganda des italienischen Faschismus nicht völlig aus dem öffentlichen Raum entfernt: »Why are there so many Fascist Monuments still standing?«, fragte Ruth Ben-Ghiat 2017 in The New Yorker und wies darauf hin, dass beispielsweise noch immer Zitate von Mussolini unkommentiert auf faschistischen Architekturen prangen oder der ehemalige Ministerpräsident Matteo Renzi sich vor einem Wandgemälde ablichten ließ, auf dem Mussolini als gottähnliche Figur porträtiert und dessen Partei verherrlicht wird. Wie aktuell die Auseinandersetzung mit historischen Zeugnissen im öffentlichen Raum ist, zeigen die Denkmalstürze aus der letzten Zeit. Statuen von Personen, die Kolonialverbrechen begangen hatten, wurden in einigen westlichen Ländern öffentlichkeitswirksam mit Graffiti kommentiert, geköpft oder abgerissen. Um sich mit der historischen Thematik des Demolierens von Denkmälern auseinanderzusetzen, lohnt ein Blick in die Kategorie »Denkmalsturz« im Bildindex zur Politischen Ikonographie. Der Hamburger Index wird darüber hinaus durch einen Sonderbestand mit Bildkarten zur faschistischen Architektur und Bauskulptur Italiens (Nordhoff-Archiv) ergänzt, aus dem auch das hier beschriebene Beispiel stammt. Der Sonderbestand umfasst etwa 850 Bildkarten und konnte dank der 1994 aufgenommenen Fotografien der Kunsthistorikerin Claudia Nordhoff eingerichtet werden.

Im unmittelbaren Gegensatz zum Abriss steht die Weiterverwendung faschistischer Architektur ohne jede Kontextualisierung. So verweist der 1938 bis 1942 erbaute Palazzo della Civiltà Italiana in Rom, umgangssprachlich auch das »Colosseo quadrato« genannt, auf Mussolinis Absicht, die Antike mit seiner Gegenwart zu verknüpfen. Heute ist das Modelabel Fendi in dem Kubus untergebracht, der immer wieder auch als Kulisse für Werbefilme der Marke genutzt wird. Deren Geschäftsführer Pietro Beccari sieht indes, laut der britischen Tageszeitung The Guardian vom 22. Oktober 2015, keine nennenswerte Verbindung zwischen dem Gebäude und dem faschistischen Regime: »For Italians and for Romans, it is completely deloaded, empty of any significance of that period […]. We never saw it through the lens of fascism«. Auf der Website von LVMH, dem Dachverband Fendis, beschreibt Beccari das »Colosseo quadrato« als »a symbol of our Roman roots and of the continuous dialog between tradition and modernity« (https://www.lvmh.com/news-documents/news/fendi-inaugurates-new-headquarters-in-rome/). Auch der Architekt und Historiker Paolo Portoghesi lehnt die Stigmatisierung von faschistischer Architektur ab. Er warnt davor, zwischen moralisch guter und moralisch schlechter Architektur zu unterscheiden, und hat in einem Interview mit Luca Arcangeli erklärt: »Symbols are innocent; it is ever the case that within us remains the fascism that would be erased. This has nothing to do with the symbols« (Luca Arcangeli: Regarding the Legacy of Fascism. Interview with Paolo Portoghesi, in: The Routledge Companion to Italian Fascist Architecture, Oxford u. New York 2020, S. 70). Damit wird den Symbolen ihre Wirkkraft, ihre Stellvertreterfunktion abgesprochen. Doch stellt sich die Frage, ob ein Symbol, dessen politische Bedeutung noch immer erkannt wird, wirklich unschuldig sein kann. In diesem Diskurs müssen jedoch sowohl die aktuellen Praktiken neofaschistischer Gruppierungen, welche die architektonischen Überreste des Faschismus glorifizieren und zu Pilgerorten machen, bedacht werden, als auch die Reaktionen derjenigen, die durch faschistische Symbole bedroht und degradiert werden. Gerade sie fühlen sich durch die Aussage Portoghesis über die Trennung von Handlung und Person verhöhnt: »Good things are done by evil men« (ibid.).

Ein Ansatz, der zwischen Demontage und unreflektierter Weiternutzung von faschistischen Bauten steht, ist der Kommentar. So prangt beispielsweise am Finanzamt in Bozen ein massives Relief, auf dem Mussolini als römischer Herrscher auf einem Pferd den Arm zum »faschistischen Gruß« erhebt, neben ihm der Schriftzug »credere obbedire combattere« (»glauben, gehorchen, kämpfen«). Seit 2017 setzt ein Zitat der jüdischen Philosophin Hannah Arendt über dieser Darstellung einen kritischen Akzent: »Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen.« Das abgeschlagene Liktorenbündel in Rom ist von ähnlich kommentierendem Charakter. Obwohl hier vermutlich die Vernichtung des Symbols beabsichtigt war, ist doch etwas von ihm übrig geblieben: eine Leerstelle. Dadurch werden der Faschismus und seine Symbole nicht einfach aus dem Blickfeld verbannt und in die Vergessenheit gedrängt; seine Spur hat sich in die Wand eingeschrieben, das Symbol der Macht wurde zum Zeichen der Mahnung umgestaltet.

Jonna Künne

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie