Tagebuch

Bildkarte des Monats: April

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

Der Mond über dem Denkraum

Man Rays »Électricité« als Metapher einer Metapher

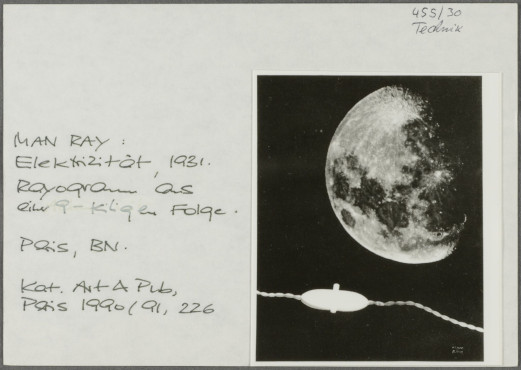

Im Bildindex zur Politischen Ikonographie finden sich Karten, deren politische Bedeutung auf den ersten, und ja, auch auf den zweiten Blick schlechterdings nicht einsehbar ist. Welchen Nutzen für eine solche Bilddatei hat beispielsweise die Eingliederung einer der experimentellen Fotografiken des amerikanisch-französischen Künstlers Man Ray, die eine Aufnahme des Mondes mit dem Motiv eines Schalters an einem Stromkabel wortlos kombiniert? Welcher politische Hinweis ist mit dem Bild verbunden, auf welches politische Ereignis, auf welchen politischen Begriff spielt die Darstellung an? Nicht einmal der »Wettlauf ins All«, das »Space Race« zwischen den USA und der Sowjetunion, kann bei der Interpretation dieses Blattes zu Rate gezogen werden, denn die Grafik ist bereits 1931 entstanden, Jahrzehnte also bevor die Supermächte in West und Ost die Eroberung des Weltraums und die erste Landung auf dem Erdtrabanten als extraterrestrisches Schlachtfeld im Kalten Krieg der politischen Systeme ansahen. Auch die Paraphernalia der Karteikarte geben keinerlei Hinweis darauf, was ihr Einrücken in den Bildindex veranlasst haben könnte, denn durch die Beischriften erfahren wir lediglich, dass die Reproduktion von Man Rays Werk nach einem Katalog erfolgt ist, der 1990 anlässlich der vom Centre Georges Pompidou organisierten Ausstellung Art et pub, 1890-1990. Un siècle de création in der Pariser Grande Galerie erschien und das Verhältnis der Bildkünste zur Welt der Werbung (»publicité«) thematisierte.

Man Rays Heliogravüre ist – anders als auf der Karte angegeben – als ein Blatt innerhalb der zehnteiligen Folge Électricité in einer Auflage von fünfhundert Exemplaren ediert worden. Beauftragt hatte den Pionier einer experimentellen Fotokunst die Compagnie Parisienne de Distribution d’Électricité (CPDE), die sich von dieser Werbemaßnahme versprach, den Ausbau des Stromnetzes in den französischen Haushalten voranzutreiben, die zu Beginn der dreißiger Jahre noch immer weitgehend auf Holz, Kohle und Gas zum Heizen, Kochen und Beleuchten vertrauten. Auf den 37,4 mal 27,6 Zentimetern messenden Blättern hat der Künstler eigene, teils mehrfach belichtete Aufnahmen, sie zeigen beispielsweise weibliche Akte oder Lichtreklamen, mit solchen Bildern konfrontiert, die in der von ihm entwickelten Technik einer kameralosen Fotografie entstanden sind, bei der in der Dunkelkammer die Gegenstände selbst ohne zwischengeschaltetes Negativ die Belichtung des Fotopapiers beeinflussten; einige Blätter zeigen ausschließlich solche »Rayographien«, bilden technische Geräte ab, Glühbirnen, ein elektrisches Bügeleisen, einen Ventilator und anderes mehr, wobei die an Röntgenaufnahmen erinnernde, den Gegenstand auf rätselhafte Weise skelettierende Transparenz der Objekte und ihre disfunktionale Zusammenstellung eine surrealistische Bildwirkung geradezu wörtlich zum Vorschein bringt.

Der Künstler hat auf der in den Bildindex eingefügten Grafik eine Fotografie des fast vollen Mondes über das schemen-, ja, geisterhafte Fotogramm eines gedrehten Kabels gesetzt, das in seiner Mitte von einem kleinen Schalter unterbrochen wird, so als ob der Himmelskörper mit seinem seit Anbeginn der Menschheit in Astrologie, Literatur und Bildender Kunst immer wieder aufgerufenen Schein selbst eine elektrisch betriebene Lampe wäre, die durch ein simples Anknipsen zum Leuchten gebracht werden könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass Man Ray hier sogar ein geistreiches Wortspiel in Kauf genommen hat, denn die Heliogravüre, die grafische Wiedergabe durch das Licht (der Sonne), als die er seine zugrundeliegende Komposition vervielfältigt hat, bezieht sich sprachlich ja gerade auf das Zentralgestirn unseres Sonnensystems (griechisch: ήλιος), das den Mond, den Fremdleuchter, anstrahlen muss, damit dieser seinen Lichtschein hervorbringen kann. In der Moderne, so will es ein kurzer, poetisch-essayistischer Text des Schriftstellers Pierre Bost, der die Grafikmappe begleitet, sei das »Drücken des Knopfes« zur magischen Geste geworden, der Zauberring des Gyges (Platon, Politeia II, 359b-360d), Aladins Wunderlampe und sogar die Sterne würden fortan elektrisch funktionieren, und Man Ray habe das Unsichtbare, »ces forces, ces mouvements, ces secrets du monde éléctrique«, durch das Licht, »mère des choses visible«, erst sichtbar gemacht.

Doch solche und andere Evokationen des Mond-Blattes erklären noch immer nicht, warum dessen Reproduktion nun ausgerechnet in den Bildindex zur Politischen Ikonographie aufgenommen werden musste. Eingerückt aber wurde die enigmatische Karteikarte unter der Rubrik »Technik« (455/30), und dieser Ort hilft schließlich, uns für einen dritten Blick auf das Blatt die Augen zu öffnen. Denn das Nachdenken über die Technik, über die moderne Technik zumal, besitzt im institutionellen Rahmen der Bilddatenbank eine lange und schwerwiegende Tradition. In einer berühmten Passage seines nicht weniger berühmten Kreuzlinger Vortrags beschreibt Aby Warburg eine Fotografie, die er 1896 während seiner amerikanischen Reise aufgenommen hat, und beklagt dabei den Verlust des von ihm postulierten »Denkraums« in einer technisierten Gegenwart, eine Dialektik der Aufklärung, die er auch am eigenen Leibe erfahren musste: »Den Überwinder des Schlangenkults und der Blitzfurcht, den Erben der Ureinwohner und goldsuchenden Verdränger des Indianers konnte ich als Symbol auf der Straße in San Francisco im Augenblicksbilde einfangen. Es ist Onkel Sam mit dem Zylinder, der voll Stolz vor einem nachgeahmten antiken Rundbau die Straße entlang geht. Über seinem Zylinder zieht sich der elektrische Draht. In dieser Kupferschlange Edisons hat er der Natur den Blitz entwunden. Dem heutigen Amerikaner erregt die Klapperschlange keine Furcht mehr – sie wird getötet, jedenfalls nicht göttlich verehrt. Was ihr entgegengesetzt wird, ist Ausrottung. Der im Draht gefangene Blitz, die gefangene Elektrizität, hat eine Kultur erzeugt, die mit dem Heidentum aufräumt. Was setzt sie an dessen Stelle? Die Naturgewalten werden nicht mehr im anthropomorphen oder biomorphen Umfang gesehen, sondern als unendliche Wellen, kleinste unsichtbare Teile, die unter dem Handdruck dem Menschen gehorchen. Durch sie zerstört die Kultur des Maschinenzeitalters das, was sich die aus dem Mythos erwachsene Naturwissenschaft mühsam errang, den Andachtsraum, der sich in den Denkraum verwandelte« (Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer in Nord-Amerika [1923], Berlin u. Boston 2018, S. 65-104, S. 94).

Der Mond scheint auf Man Rays Heliogravüre durch seine ins Bild montierte Verkabelung domestiziert, trivialisiert, und die zumindest indirekten politischen Folgen einer solchen Denkraumzerstörung liegen – blickt man mit Warburg auf das Blatt – nun offen zutage: Elektrifizierung und moderne Kommunikationsmedien haben die von dem Hamburger Kulturhistoriker beschworene reflexive Distanz zwischen dem orientierungssuchend in den Himmel blickenden Menschen und dem unbegreiflichen Kosmos empfindlich gestört, der Mensch ist den Dämonen seiner Gegenwart ohne einen solchen intellektuellen Abstand von den Phänomenen schutzlos ausgeliefert, in Warburgs Zeiten eines entfesselten Weltkriegs ebenso wie in unseren, von Gewalt, Konflikt und Pandemie heimgesuchten Zeiten: »Der moderne Prometheus und der moderne Ikarus, Franklin, der Blitzfänger, und die Gebrüder Wright, die das lenkbare Luftschiff erfunden haben, sind eben jene verhängnisvollen Ferngefühl-Zerstörer, die den Erdball wieder ins Chaos zurückzuführen drohen. Telegramm und Telephon zerstören den Kosmos. Das mythische und das symbolische Denken schaffen im Kampf um die vergeistigte Verknüpfung zwischen Mensch und Umwelt den Raum als Andachtsraum oder Denkraum, den die elektrische Augenblicksverbindung raubt, falls nicht eine disciplinierte Humanität die Hemmung des Gewissens wieder einstellt« (ibid.). Für Warburgs Metapher vom »Denkraum« und seiner Zerstörung bildet Man Rays Blatt ein bildliches Äquivalent, das den Himmelskörper uns scheinbar sehr nahe rückt und die Illusion seiner technischen Indienstnahme – vielleicht fortschrittsgläubig, vielleicht warnend – gleich mit ins Kalkül zieht.

Uwe Fleckner

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie