Journal

Bildkarte des Monats: Dezember

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

Die unpolitische Karte

Bildorganisation nach dem »Gesetz der guten Nachbarschaft«

Eine der interessantesten, da heterogensten Rubriken des Bildindex zur Politischen Ikonographie ist zweifelsohne diejenige, die den wenig spezifischen Oberbegriff »Motive« (300) trägt. Unter einer Reihe von Schlagworten wie »Genre«, »Literarische Themen« oder »Ungegenständliches« wurden in ihr viele Bildkarten ohne verbindende gattungstheoretische Kriterien oder Ikonografien zusammengefasst. Die Abbildungen, die in dieser Abteilung vereint wurden, provozieren schon allein dadurch die Aufmerksamkeit des Betrachters, dass sich für sie oft nicht auf Anhieb ein dezidiert politischer Gehalt diagnostizieren lässt.

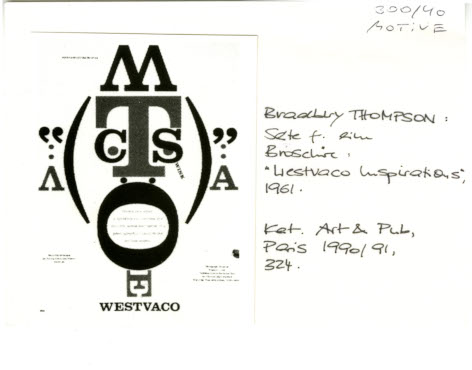

Eine dieser Karten zeigt das Piktogramm eines grafisch bizarr formulierten Gesichts mit tierisch-anthropomorphen Zügen, dessen phänotypische Merkmale sich aus Parenthesen, Interpunktionszeichen und den uneinheitlich dimensionierten Typen einer Serifen-Antiqua zusammensetzen: Während der Umriss der Kopfform durch runde Klammern angedeutet wird, bildet ein überproportionierter Buchstabe »T« die Nasen- und Stirnpartie des Pseudoporträts, an dessen vertikalen Schaft wiederum die Majuskeln eines »C« und eines »S« angeordnet wurden, wobei diese in der Gesamtschau als Augen lesbar werden. Durch die aus einem um 180 Grad gedrehten »W« gebildete stilisierte Behörnung und weitere Elemente wird der ovale Umriss des durch die spielerische Typografie angedeuteten Hauptes ornamental erweitert. Der wie zum Schrei aufgerissene Mund, der aus der Majuskel eines »O« gebildet wird, ist das visuell dominanteste Element der Grafik. Was in diesem querliegenden Buchstaben zu lesen ist, lässt sich auf der Abbildung hingegen nur schwer dechiffrieren: »Quick as a wink, a typeface can express the creative mood and spirit of a photographic idea printed on fine paper«. Durch das hier eingefügte Wortspiels (»typeface«) wird unser Augenmerk einmal mehr auf das Buchstaben-Gesicht gelenkt; dennoch wurde die Karte in die Untergruppe »Ungegenständliches« (300/40) eingerückt.

Der den Halsabschluss bildende Schriftzug »Westvaco«, der alle im Bild verwendeten Buchstaben umfasst, offenbart einen Hinweis auf die Provenienz dieser ungewöhnlichen Abbildung. Doch auch diese Information erhellt keinen politischen Zusammenhang, denn es handelt sich um einen Entwurf des US-amerikanischen Grafikdesigners Bradbury Thompson, der ursprünglich 1961 in einer Werbepublikation des US-amerikanischen Papierunternehmens Westvaco Corporation abgedruckt wurde. Laut Beischrift auf der Bildkarte fand die Grafik ihren Weg von dort aus zunächst in einen französischen Ausstellungskatalog, um anschließend als fotografische Reproduktion in den Bildindex zur Politischen Ikonographie zu gelangen. Zwar könnte der Betrachter im Zuge tiefergehender Recherchen herausfinden, dass es sich dabei ursprünglich um die linke Hälfte einer Doppelseite eben jenes Magazins mit dem Titel Westvaco Inspirations for Printers handelt, auf der die Illustration mit einer Ausstellungsansicht afrikanischer Masken und Fetische konfrontiert wird, dies scheint aber für die Bildkarte selbst keinerlei Relevanz zu besitzen; sie erscheint im Bildindex in dieser auf die beschriebene Abbildung reduzierten Form. Die Karte, mit der man zunächst keine spezifische Botschaft in Verbindung zu bringen vermag, reiht sich unter dem Oberbegriff »Motive« zwischen weitere politisch scheinbar nicht determinierte Bilderscheinungen ein und bietet Anlass dazu, einige Überlegungen über die Anordnungsprinzipien anzustellen, durch die solche Reproduktionen im Bildindex organisiert wurden.

Innerhalb der alphanumerischen Logik der Karteikartensammlung des Bildindex zur Politischen Ikonographie, die in 125 Oberkategorien und eine beträchtliche Anzahl von etwa 900 untergeordneten Rubriken gegliedert ist, dürfte aus der Perspektive des Nutzers auch die individuelle Benennung der Lemmata, die im Einzelnen begrifflich mehr oder weniger eindeutig eine spezifische Ikonografie indizieren, eine Rolle dabei spielen, ob und zu welchem Zeitpunkt während der Bildrecherche diese oder jene Kategorie konsultiert wird. Wer aus seinem individuellen musée imaginaire heraus an die Zettelkästen tritt, wird mit einiger Sicherheit erraten können, an welcher Stelle er auf die gesuchten Reproduktionen stoßen wird. Bestimmte Bilder, die aufgrund ihrer medialen Verbreitung längst Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses geworden sind, lassen sich in den ihnen entsprechenden Kategorien leicht finden: Beispielsweise wurde der malerische Kommentar Picassos zu den Luftangriffen auf die baskische Stadt Gernika im Jahr 1937 wie selbstverständlich in die Rubrik »Die Schrecken des Krieges« (255/50) aufgenommen. Bei diffuser gefassten Recherchen, zum Beispiel bei Fragen nach der herrschaftlichen Repräsentationstradition, würde der Suchende aller Wahrscheinlichkeit nach zunächst die Kategorie »Adel« (5) konsultierten und dann womöglich mit geschärftem Blick weitere Abteilungen sichten, etwa jene, die anhand des Lemmas »Bildnis« (85) die zugehörigen Darstellungen bietet. Doch die Befragung des Bildindex wird angesichts der Komplexität dieses monumentalen Zettelkastens in den seltensten Fällen derart eindimensional verlaufen. Eine so geartete Herangehensweise würde sogar die Intention der verästelten Ordnungskategorien unterlaufen, die sich durch die vielschichtige, oft assoziative Verknüpfung von visuellen Zeugnissen zu erkennen gibt.

Für die raum- und zeitübergreifende Analyse politischer Bildinhalte hat der Bildindex zur Politischen Ikonographie eine sowohl praktische als auch programmatische Grundlage geschaffen. Doch vor allem angesichts der inflationären Bildproduktion in Werbung und Massenmedien der jüngeren Dekaden sieht sich dessen Instrumentarium mit nicht unwesentlichen Herausforderungen konfrontiert. So schreibt Martin Warnke in der 1993 in erster Auflage erschienenen Broschüre zum Bildindex, dass die Untersuchung politischer Bildphänomene methodisch mit erheblichen Problemen behaftet sei: Denn das bildwissenschaftlich angelegte Forschungsziel der politischen Ikonografie könne nicht allein »in einem Katalog bloßer herrscherlicher Selbstinszenierungen und Machtphantasien« resultieren, »wie es in den bisherigen Analysen obrigkeitlicher Bildpolitik zumeist der Fall« gewesen sei (Martin Warnke: Politische Ikonographie, in: Bildindex zur politischen Ikonographie, Hamburg 1993, S. 5-12, S. 9). Artefakte künstlerischer Produktionen seien keine »Willensleistungen einer einzigen maßgeblichen Machtquelle« (ibid., S. 8), sondern vielmehr Akteure innerhalb eines komplexen Wechselwirkungsprozesses, eines reziproken Kommunikationssystems, bei dem die Interaktion zwischen einem Sender auf der einen, einem Empfänger der intendierten Botschaften auf der anderen Seite im Zentrum von Mitteilungen in politischen Räumen stünden. Der in der Broschüre programmatisch formulierten Leitidee der politischen Ikonografie liegt dabei zunächst ein demokratisches Bildverständnis zugrunde: »Diese einfachste Voraussetzung zwischenmenschlicher Mitteilung bedeutet für die herrschaftliche Bildproduktion, dass diese von ›oben‹ vom Besteller zwar veranlasst, deshalb aber von diesem noch nicht besetzt und determiniert sein muss […]« (ibid., S. 9).

Dass eine solche Charakterisierung der Bildzeugnisse im Hamburger Index nicht nur theoretisch erfolgte, sondern gleichermaßen für das verzettelte Konvolut gültig ist, wird auch mit Blick auf die Bildkarte mit der Illustration von Bradbury Thompson deutlich. Wir blicken hier auf eine Darstellung, die im enthierarchisierenden Nebeneinander von Reproduktionen aller Art unterschiedliche Verknüpfungsmöglichkeiten einfordert: Beim Anblick dieser Karte möchte man vielleicht an die typografischen Experimente der Dadaisten und Futuristen denken oder Überlegungen über die Wirkungsweise von Typografie auf Druckerzeugnissen unterschiedlicher politischer Funktionen anstellen, mit der die verspielte Abbildung aus der Rubrik »Motive« zwischen all den Plakaten, Zeitungsausschnitten oder Emblemen eloquente Vergleichskonstellationen eingeht. Die jenseits der konsolidierten Pfade von Stil- und Epochenbegriffen verlaufende Konfrontation in sich heterogener Bildphänomene folgt daher im Bildindex zur politischen Ikonographie demselben Organisationsprinzip, nach dem auch Warburgs Kulturwissenschaftliche Bibliothek angelegt war: dem »Gesetz der guten Nachbarschaft«.

Elif Akyüz

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie