Journal

Bildkarte des Monats: August

Fundstücke aus dem Digitalisierungsprojekt »Bildindex zur Politischen Ikonographie«

Hand und Auge

El Lissitzkys »Der Konstrukteur« und der Kunstanspruch der Fotografie

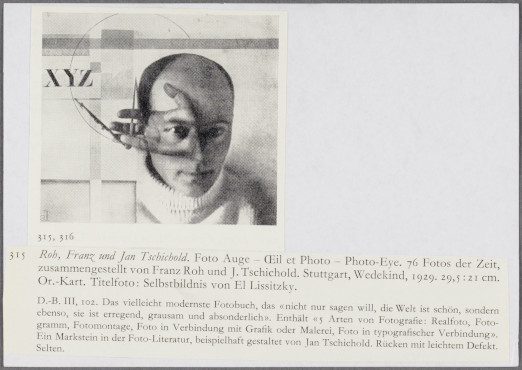

In der Fotomontage Der Konstrukteur von 1924 verband El Lissitzky ein Selbstbildnis mit der Aufnahme seiner Hand. Demonstrativ einen Zirkel haltend und mit weiteren bildlichen Hinweisen auf das Ingenieurs- und Konstruktionswesen umgeben, wird die Hand zum Symbol technisch-fortschrittlicher Arbeit und verbindet sich mit dem Motiv des alles durchdringenden Auges, gewiss auch als Anspielung auf die Wahrnehmungsmedien des Fotografen: »Die Objektive und Okulare, die Präzisionsinstrumente und Spiegelreflexkameras, das Kino mit der Zeitlupe und Zeitraffer, die Röntgen- und X, Y, Z-Strahlen haben in meine Stirn noch 20, 2.000, 2.000.000 haarscharfe, geschliffene, abtastende Augen gesetzt« (zitiert nach Sophie Lissitzky-Küppers: El Lissitzky, Dresden 1967, S. 325). Die Komposition ruft damit das Programm des Konstruktivismus als Kunstform auf, und entsprechend setzten Franz Roh und Jan Tschichold das Werk als Titelbild auf ihr Buch Foto-Auge von 1929, das in der Rubrik »Gesten / Kopf in der Hand« (200/155) in den Bildindex zur Politischen Ikonographie eingegangen ist.

Wie der Konstrukteur, der Kopf und Hand – mithin Theorie und Praxis, Idee und Ausführung – gleichermaßen verpflichtet ist, sei auch der Fotograf ein Künstler im modernen Sinne, so die Position der Publikation. Das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts keineswegs selbstverständlich, schien die Apparatur der Kamera doch zunächst die schöpferische Subjektivität des Urhebers in Frage zu stellen. Im Gegensatz zum mechanisch ausgelösten Bild der Fotografie schrieb man dem Zeichen- und Pinselstrich aus freier Hand die individuellen Charakteristika künstlerischer Autorschaft unmittelbar zu. Um auch den Fotografen als Künstler zu positionieren, bezog sich Roh im Vorwort des Buches mit El Lissitzkys Fotomontage auf den in erster Linie geistig arbeitenden oder am Reißbrett entwerfenden Künstler und berief sich dabei auf den von Gotthold Ephraim Lessing etablierten Topos vom »Künstler ohne Hände« (vgl. Franz Roh u. Jan Tschichold: Foto-Auge, Stuttgart 1929, S. 3). Eine nicht mehr von der manuellen Ausführung abhängige Kunst wird so zu einer zeitgemäßen Ausdrucksmöglichkeit, künstlerische Anschauung und Produktion werden auf diese Weise demokratisiert.

In Lessings Trauerspiel Emilia Galotti von 1772 findet sich mit dem Maler Conti einer jener Hofkünstler, wie ihn Martin Warnke in seinem gleichnamigen Buch untersucht hat (vgl. Der Hofkünstler. Zur Frühgeschichte des modernen Künstlers, Köln 1985). Zu Beginn des Stückes (1. Akt, 4. Auftritt) lobt der Fürst Gonzaga das Porträtgemälde der Titelheldin, um deren Person die politischen wie privaten Wirrnisse des Dramas gesponnen sind (»Bei Gott! wie aus dem Spiegel gestohlen«). Doch Conti hält dem Fürsten entgegen, dass das Ziel seiner Malerei nicht gewesen sei, naturgetreue Ähnlichkeit zu schaffen; vielmehr sei seine Vision der Dargestellten der handwerklichen Ausführung weit überlegen, was ihn zu einem großen Künstler mache: »Oder meinen Sie, Prinz«, so die rhetorische Frage, »daß Raffael nicht das größte malerische Genie gewesen wäre, wenn er unglücklicherweise ohne Hände wäre geboren worden?« Die imaginative Konzeption eines Kunstwerks stellt für ihn den eigentlichen künstlerische Akt dar und nicht deren handwerkliche Materialisierung auf der Leinwand.

Die Porträtmalerei, die Lessing dazu nutzte, die Protagonistin seines Stückes zunächst im Bild erscheinen zu lassen, bevor sie ihren eigentlichen Auftritt hat, evoziert die Frage nach dem Verhältnis der Kunst zu ihrem natürlichen Vorbild auf besondere Weise. Die künstlerische Realisierung der Schönheit als – laut Lessings Laokoon oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie von 1766 – höchstem Gesetz der Malerei spielt das Drama gegen eine von kunstfremden Motiven bestimmte Wahrnehmung aus, die in der Hinwendung des verliebten Fürsten zur Dargestellten ihre Beweggründe hat. Lessing griff für das Kunstverständnis, das er Conti formulieren lässt und das mit dessen »Raffael ohne Hände« zu einem geflügelten Wort wurde, auf Vorstellungen der antiken Philosophie zurück: Nach idealistischer Kunstauffassung geht die Reinheit der Idee, die Schönheit des inneren Bildes in der materiellen Ausführung verloren (vgl. Erwin Panofsky: Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie, Leipzig 1924). »Ha! daß wir nicht unmittelbar mit den Augen malen!«, lässt Lessing den Maler von einer Bildtechnik träumen, die nicht mehr auf die Übertragung einer Idee durch handwerkliches Geschick angewiesen ist, sondern eine direkt fixierbare Visualität ermöglicht.

Von Theoretikern der frühen Kunstfotografie wurde im Rekurs auf Lessings »Raffael ohne Hände« das Sehen selbst bereits als künstlerische Bildwerdung verstanden: »Braucht man daher nur technisches Rüstzeug zu beherrschen, um ein guter Fotograf zu sein?« (Roh u. Tschichold 1929, S. 5). Der Schöpfungsprozess des Fotokünstlers, der eben nicht von manuellen Befähigungen abhänge, trete in der Reduktion der Mittel umso deutlicher hervor, in der Auswahl des Gegenstandes, in den Möglichkeiten wechselnder Blickpunkte, des Ausschnitts und der Lichtverhältnisse zeige sich ein »organisierendes, individualisierendes Prinzip« (ibid.). Mit der Technik der Fotografie, deren mimetische Wiedergabetechnik damit programmatisch in ein schöpferisches Ideal verkehrt wird, könne der künstlerische Sehprozess, der Wunsch danach, »unmittelbar mit den Augen [zu] malen«, wirklich werden. Im Rückgriff auf Lessings Diktum vom »Künstler ohne Hände«, vom Ideenkünstler konnte sich die Fotografie als Kunst emanzipieren und ein veränderter Originalitätsanspruch durchgesetzt werden. So hatten sich Fotografen auch vor Gericht bei Honorarstreitigkeiten wiederholt auf Lessing berufen, bis auch ihnen schließlich ein Urheberrecht zugesprochen wurde.

Die Frage, was Kunst ausmacht, durchzieht die Geschichte des Bilderschaffens seit der Moderne in wiederkehrender Form. Fielen die Künste zunächst unter das Handwerk, wurden sie seit der Frühen Neuzeit in freie und angewandte Künste getrennt, zwischen denen die Grenzen immer aufs Neue verschoben wurden. Die Kunstfrage trat und tritt vermehrt dann auf, wenn mit der Entwicklung neuer Techniken etablierte Verfahren in Frage gestellt werden wie etwa beim Aufkommen des Kupferstiches, der Fotografie oder des Offsetdruckes. Aber auch bei Kunstformen des Ready-made, der Pop Art oder der Appropriation Art, und nicht zuletzt in vielen Urheberrechtsdebatten in Zeiten virtueller medialer Verbreitung beschwören ästhetische Fragen juristische, wirtschaftliche und politische Konflikte herauf. Will ein neues Verfahren seinen Kunstanspruch behaupten, muss es sich einem Aushandlungsprozess unterziehen und Überzeugungsarbeit leisten. Dabei werden oft Argumente angeführt, die ihrerseits in der Tradition verwurzelt sind, wie es das überraschende Aufscheinen des Topos vom »Künstler ohne Hände« im Text von Franz Roh, aber auch in El Lissitzkys Fotomontage zeigt, in der Hand und Auge ganz buchstäblich zur Deckung gebracht werden.

Laura Gronius

Bilder als Akteure des Politischen / Politische Ikonographie